Del genocidio en Gaza al calentamiento de la Tierra y la uberización del trabajo

Entrevista con el sociólogo brasileño Ricardo Antunes. Reducir la jornada laboral en un contexto de precariedad y de intensificación de la explotación, es también una demanda netamente anticapitalista

Entrevista con el sociólogo brasileño Ricardo Antunes. Reducir la jornada laboral en un contexto de precariedad y de intensificación de la explotación, es también una demanda netamente anticapitalista

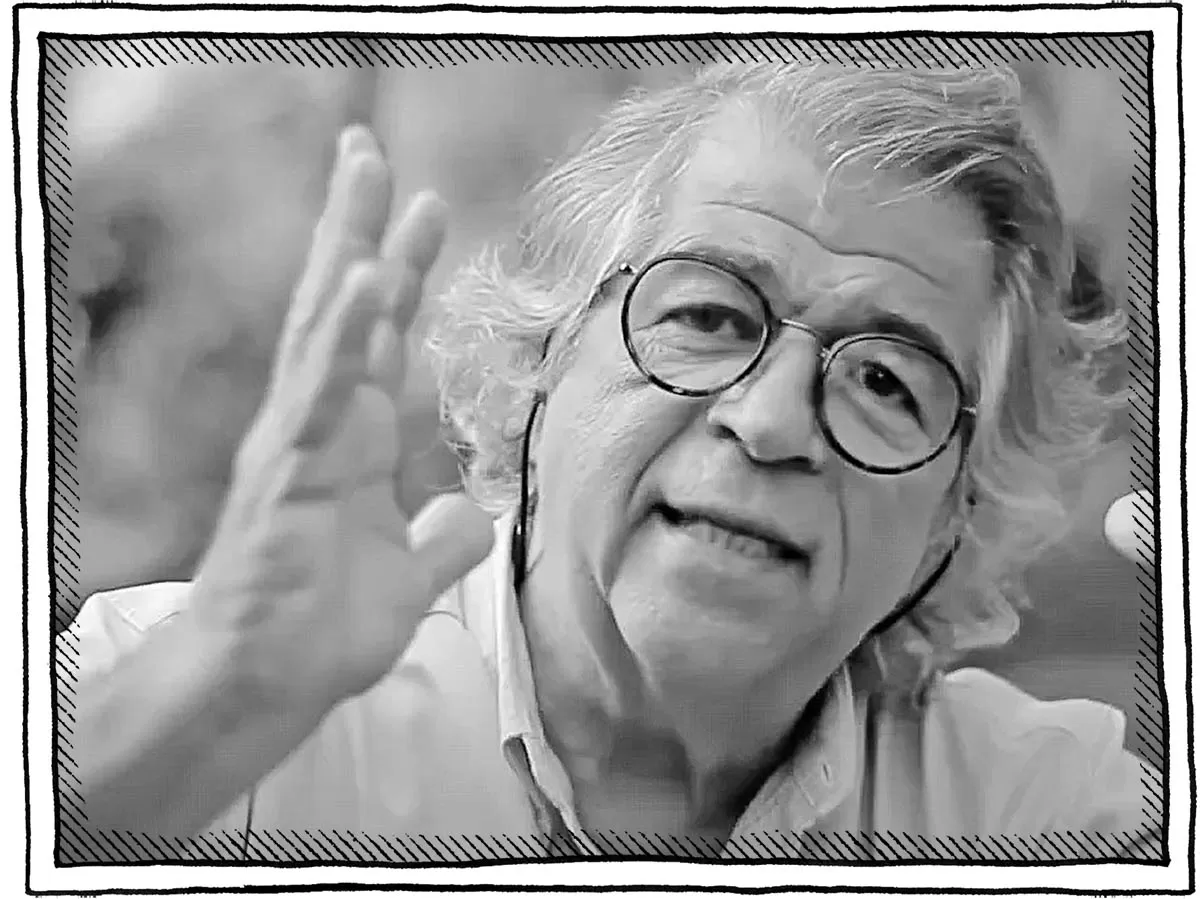

Nacido en San Pablo hace 72 años, Ricardo Antunes es profesor de Sociología en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la universidad brasileña de Campinas. Décadas lleva analizando la evolución del mundo del trabajo. "Nunca fui solo un académico. Hace 50 años que soy un militante social y de izquierda a la par que un intelectual", dice antes de comenzar a conversar sobre un punto al que vuelve una y otra vez: la inexistencia de una crisis del trabajo, aunque sí del sistema que lo estructura.

Para Antunes, sí existe una crisis del mundo del trabajo, está claro, en el marco de una nueva y particular crisis estructural del capitalismo, pero no del trabajo como tal, dice. El sociólogo la emprende sobre la necesidad, para las "fuerzas de transformación", de comprender estos asuntos clave si lo que se quiere es la formulación de una alternativa.

--Todos estos son temas sobre los que creo que hay que insistir e insistir en estos momentos. Hay varias tesis relacionadas con el trabajo y sus evoluciones que no comparto. La de la llamada crisis del trabajo es una, otra es que se pueda hablar de poscapitalismo o de que estemos en la actualidad en una era posindustrial. Me explico: mientras haya capitalismo, habrá trabajo. El capitalismo sin trabajo no existe, no puede sobrevivir sin trabajo vivo, aunque las características de ese trabajo muten y hoy se esté ante un doble fenómeno: gente que trabaja mucho más y desempleo en aumento.

Lo que estamos viviendo en estos tiempos es una fase ultracapitalista del capitalismo, por llamarlo de alguna manera. Una fase particularmente destructiva, particularmente violenta, a un grado desconocido. Lo vemos en todos los planos: a nivel estrictamente laboral, por supuesto, pero también a nivel ambiental -con una destrucción sin precedentes de la naturaleza- y en las propias relaciones humanas, interpersonales, de género.

La diferencia fundamental de esta crisis estructural del sistema con las anteriores está allí, en que ahora el capital no puede desarrollarse sin destruir, pero estamos lejos de cualquier poscapitalismo. Ese es un concepto que nos llega del norte, como tantos otros, pero que a poco de examinar lo que sucede en el sur -y en el sur del propio norte- cae por su propio peso. Lo mismo que cuando se dice que estaríamos en una fase posindustrial.

El mundo del trabajo siempre ha sido complejo y fragmentado, y hoy lo es todavía más. Creo que hemos llegado a un grado en que ya no se puede hablar en sentido estricto de clase obrera. En algunos de mis libros [Los sentidos del trabajo, 1999, ¿Adiós al trabajo?, 2015], hablo de clase-que-vive-del-trabajo, así, con guiones, para abarcar a todas las categorías, incluidos el nuevo proletariado de servicios y los precarios.

A medida que el capital ha ido pasando de la robótica a la digitalización, a los algoritmos y a la inteligencia artificial, la industria ha ido cambiando, sin para nada desaparecer. Si bien es cierto que el proletariado industrial se ha reducido fuertemente en Europa y EEUU, en otras regiones, como China e India, los dos países más poblados del planeta, se ha expandido. Y en paralelo, en todo el mundo, sin distinciones, desde la década del 70 se ha desarrollado una industria privada de servicios, un proceso que se ha acelerado con mucha fuerza en los últimos años con el surgimiento de un proletariado de servicios de la era digital. Los depósitos de Amazon son fábricas, de nuevo tipo, pero fábricas al fin. Amazon comenzó vendiendo libros y hoy es una gigantesca industria de logística que coloca mercancías de todo tipo y origen a nivel planetario y cuenta también con sistemas de transporte propios. Lo mismo que Mercado Libre en Argentina y Uruguay.

--¿Esa sería la tendencia dominante hoy, la del capitalismo de plataformas?

--Sí. El capitalismo de plataformas ha recuperado maneras de explotación de lo que se podría llamar la protoforma del capitalismo. Es decir: hay hoy en desarrollo, con modos propios del siglo XXI, a partir de las nuevas tecnologías, fenómenos de explotación, de expropiación y de expoliación muy similares, por su potencia, a los que se vivieron bajo la revolución industrial, en los siglos XVIII y XIX. Con la diferencia de que en aquel momento el capitalismo no había acabado aún de romper sus fronteras geográficas. Ahora ya casi no puede expandirse más en la faz de la Tierra. No por nada magnates como Elon Musk, Jeff Bezos y otros pretenden correr las fronteras de la explotación de los recursos al espacio sideral. Lo que parecía cosa de la ciencia ficción está siendo ya realidad, y en esa carrera y esa depredación estamos llegando a límites que ponen en peligro la propia supervivencia de la especie y del planeta.

El capitalismo en su conjunto está funcionando cada vez más según el modelo Uber, con una mano de obra prácticamente privada de derechos sociales que alquila su fuerza de trabajo a un patrón a menudo invisible. No son formalmente esclavos, como lo eran siglos atrás, pero lo son en los hechos. Son asalariados, pero se les enmascara esa condición: deben procurarse ellos mismos sus herramientas de trabajo (moto, bicicleta, cascos, incluso celular); deben estar casi que el día entero logueados si quieren trabajar; se los presenta como «autónomos», hasta como «asociados» de sus patrones (se ha creado todo un léxico de management hipócrita surgido en los grandes bufetes de abogados globales), cuando en realidad encarnan una de las formas más salvajes de la precarización, y les resulta muy difícil generar estructuras organizativas para defender sus derechos, porque están atomizados e individualizados en extremo.

La pandemia de 2019 a 2021 sirvió a los capitales para impulsar laboratorios de explotación del trabajo sobre un modelo de precarización extrema, de informalización, que se había iniciado bastante antes, pero que desde entonces se ha ido extendiendo. ¿Quién no quiere ser «autónomo»? ¿Quién no quiere manejar sus tiempos de vida de manera flexible? ¿Qué joven no soñó en algún momento con comerse el mundo montando en una moto? El capitalismo uberizado vende a los jóvenes esa ilusión de libertad, de dominio de su propio tiempo, que se desvanece rápido cuando ven, por ejemplo, que al cabo de una jornada laboral no pueden más, que no tienen vida y que están en estado de indefensión absoluta. En mi ciudad, San Pablo, hay un accidente mortal por día de los 'deliveries', y muchos otros sufren lesiones graves que deben asumir ellos mismos porque se supone que son independientes. Es terrible esa paradoja, esa otra cara, la real, de la ilusión de la libertad que les venden.

La uberización de la que hablo es, en resumen, producto de la combinación de la expansión sin fin de las plataformas digitales, de la reestructuración productiva permanente en la que se basa el capitalismo y de la financiarización. Esos tres factores generan una suerte de tríada destructiva que va llevando a que el trabajo estable, regulado, con derechos incorporados, se esté volviendo cada vez más raro. Además de los 'deliveries', de Uber y compañía, se están fomentando por doquier diversas formas de «emprendimientos» personales, de seudocooperativas empresariales que nada tienen que ver con las que en un momento surgieron desde abajo como iniciativas solidarias. En paralelo, los capitales, que son capitales globalizados, están exigiendo cada vez más el desmantelamiento de la legislación que protege al trabajo.

--Fueron muy sonadas en su momento las huelgas llevadas a cabo por 'deliveries' brasileños o la renuncia en masa a sus empleos de trabajadores del sector de servicios en EEUU. ¿De qué hablan esas protestas?

--El factor común fue el descontento con el trabajo. En EEUU hubo un movimiento que se conoció como la gran deserción o como la gran renuncia, que involucró a millones de personas que dimitieron de sus empleos porque los consideraban más perjudiciales que beneficiosos. Mejor estar en casa que cansarse y enfermarse con un salario precario y un trabajo de alta rotación, se dijeron. No había en esa protesta una dimensión política directa, y algo así en el sur parece difícil, pero quedó muy patente el malestar social reinante.

El movimiento de los repartidores brasileños (Uber Eats, Rappi, iFood) fue otra cosa. Se lo llamó Breque dos apps (algo así como «freno de las aplicaciones»). El primero tuvo lugar en plena pandemia, el 1 de julio de 2020. Luego hubo otro, el 31 de marzo y el 1 de abril pasados. En ambos casos fue para protestar por las condiciones laborales, la falta de protección, el bajo salario, los horarios y las exigencias descomunales de las empresas. Se coordinaron por redes sociales y buscaron formas de comunicarse con el resto de la sociedad. Las grandes plataformas digitales no entendieron que podían generar movimientos de insubordinación adaptados a este mundo uberizado. Y que pueden ser muy eficaces. Tampoco lo han entendido mucho, a decir verdad, los sindicatos.

--Sos muy crítico precisamente de la forma en que se paran los sindicatos y los partidos de izquierda o progresistas ante estos nuevos fenómenos.

--Ahí hay varios problemas. Por un lado, esta nueva morfología del trabajo que alienta la precarización crea nuevos sitios físicos de explotación muy alejados de aquellas fábricas que caracterizaron al fordismo y al taylorismo en el siglo XX. Donde antes había una empresa concentrada, ahora puede haber muchas pequeñas unidades conectadas en red; donde antes había un obrero especializado, ahora hay un trabajador «polivalente», «polifuncional». Estas mutaciones exigirían del otro lado nuevas respuestas organizacionales, nuevas maneras de plantarse a la hora de encarar las respuestas. Un sindicalismo vertical ya no puede representar de manera adecuada al nuevo proletariado, a los precarizados. ¿Cómo lo haría?

A comienzos del siglo XX no había sindicato comunista o anarquista en el que no se discutiera qué tipo de sociedad querían. Hoy apuntan a preservar algunos derechos básicos, cosa que está muy bien, visto el ataque que están sufriendo esos derechos. Pero está claro que no basta, teniendo en cuenta ese mismo factor: la ofensiva devastadora es tan grande que tiene que haber una alternativa a la altura, radical, no solo un paliativo.

En paralelo, en la izquierda no se ve una reflexión sobre estas nuevas tendencias del mundo del trabajo en el marco de una propuesta integral, simplemente porque ha dejado de pensar en la transformación del mundo.

Lo que un siglo atrás se podía llamar principio de esperanza estaba del lado de la izquierda. Hoy esa izquierda apenas aspira a ganar las elecciones para reducir el daño. Gestiona, no cambia. Y lo hace en nombre de un «realismo» que en los hechos oculta su incapacidad para imaginar nada que se salga del universo del capitalismo.

Lo del realismo es una trampa. Cuando la revolución rusa, lo que movilizó a la gente fueron consignas realistas y a la vez transformadoras: no tanto aquello de «todo el poder a los sóviets», sino paz, pan y tierra. Paz, porque los trabajadores venían de caer por millones en las trincheras de la I Guerra Mundial; pan, porque se estaban muriendo literalmente de hambre, y tierra para acceder a los alimentos. Eran reivindicaciones simples, prácticas en su concepción y que alentaban un cambio de fondo.

--¿Cuáles serían sus equivalentes actuales?

--Una es la reducción drástica de la jornada de trabajo, asociada a la demanda de que no haya ningún trabajo sin derechos.

Otra es la demanda ecosocialista, la preservación de la naturaleza asociada al cuestionamiento global al modelo productivo. Al igual que István Mészáros [sociólogo marxista húngaro fallecido en 2017], con quien trabajé durante años, pienso que el capitalismo es capaz de gestionar sus crisis al infinito y que estamos yendo directo al desastre.

¿Hasta dónde va a llegar si no se lo para? Esa es una de las grandes cuestiones civilizatorias de la actualidad que nos exigen colocar en el primer plano una alternativa ecosocialista.

El cambio climático está lejos de ser una fantasía. ¿Qué vamos a respirar en 20, 30 años? ¿Qué agua vamos a beber?, ¿qué alimentos vamos a consumir? Son asuntos relacionados de forma directa con el modelo de producción altamente destructivo en el que estamos embarcados y que, a pesar de todas las alertas y todas las promesas, se sigue profundizando.

Las guerras lo están profundizando, y, por supuesto, el modo de organización del trabajo y la manera en que están siendo aplicadas las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial generativa (yo la llamo degenerativa) y la carrera por colonizar el espacio. Todo está relacionado entre sí: del genocidio en Gaza al calentamiento de la Tierra y la uberización del trabajo hay vínculos mucho más fuertes de lo que en principio parece.

En cuanto a la demanda de disminución de la jornada laboral, está lejos de ser una simple reforma. Más aún hoy, cuando cada vez menos gente trabaja ocho horas: la media mundial es de un mínimo de 12, y en gran medida por poca plata y escasa protección. Se trata de trabajar menos por el mismo salario y sin aumento de los ritmos y de la intensidad. Es perfectamente posible. La propia inteligencia artificial podría permitir ir hacia allí, porque el tema, obviamente, no son las tecnologías en sí mismas, sino con qué fin social se las emplea. Lo malo es cuando expulsan el trabajo humano para aumentar el trabajo muerto sumando máquinas para beneficio de los grandes grupos que las poseen. Ahí está el quid de la cuestión.

Reducir la jornada laboral permitiría repartir el trabajo, facilitar que lo tengan masas de gente que hoy no lo tienen, dar más dignidad a cada uno al hacer que el trabajo pierda algo de centralidad en la vida cotidiana. En un contexto de precariedad y de intensificación de la explotación, es también una demanda netamente anticapitalista, al confrontar con el sistema de metabolización del capital y relanzar la cuestión de para qué producir. Por algo se oponen a ella con tanta fuerza los grandes patrones de las tecnológicas.

Hoy estamos en un período de contrarrevolución preventiva en el que no existe amenaza alguna de cambio revolucionario en el horizonte. Un período de devastación en el que se combinan neofascismo, neonazismo y neoliberalismo extremo. ¿Quién está hoy radicalizando las luchas, apareciendo como la fuerza antisistema? Las extremas derechas, muy claramente. No hay nada más sistémico, más funcional a los sectores dominantes, que la extrema derecha, pero esa ficción se sostiene en la medida en que la izquierda ha renunciado a hacerle frente en serio.

Prepararse para hacerlo sería hoy, me parece, su tarea fundamental. Y para ello tiene que estudiar la nueva morfología del trabajo y la complejidad actual del capital, e identificar quiénes pueden ser los actores de un cambio.

Aquella vieja máxima según la cual primero venían los partidos, luego los sindicatos y después los movimientos sociales ya no tiene correlato en la realidad. Hoy creo que hay que mirar hacia las periferias, los nuevos proletarios, los precarios, los indígenas, los movimientos feministas, las luchas por la igualdad de derechos y el sindicalismo que integra la complejidad del mundo del trabajo, y tratar de darles un sentido de conjunto. Los más importantes serán aquellos que logren llegar a las raíces de los engranajes sociales. Nos va literalmente la vida en este proceso. Mucho más que en llegar a un gobierno, integrar un consejo de ministros o conquistar una alcaldía.

Brecha