Tardofranquismo y Transición: 50 años de relato tergiversado

La historia oficial nos cuenta que desde que el Seat 600 se extendió por España hasta la muerte de Franco, no pasó prácticamente nada salvo el viaje al cielo de Carrero Blanco; que todo era un trantrán gris y cateto; que aunque los Pirineos seguían siendo muy altos, la fiera ya casi no mordía. Que prácticamente nadie luchaba, y que toda la oposición y los sectores nucleares del propio Régimen coincidían en una misma y única estrategia de acción política: esperar a que Franco se muriera. De modo que, según esa tesis, el franquismo ya no era franquismo, sino una protodemocracia con mucha paciencia (la historia oficial dixit). La época del llamado «aperturismo».

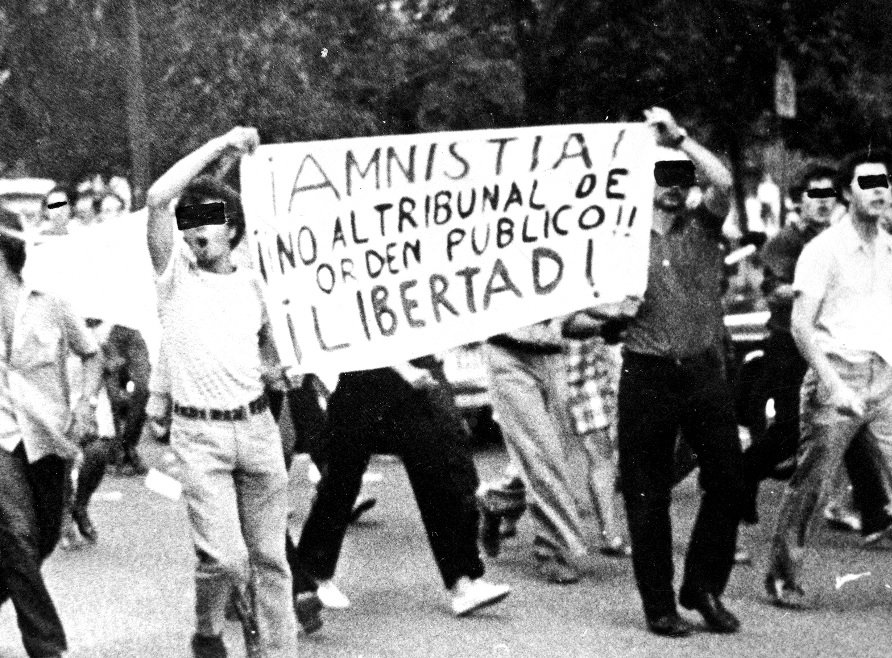

En cambio, la historia no oficial nos dice que la lucha antifascista estaba muy viva, y que la represión franquista no solo seguía vigente, sino que de hecho se endureció aún más en esos últimos años, precisamente al acercarse la muerte de Franco, para garantizar que la Transición transcurriría como deseaban.

Luchar contra cualquier dictadura es un deber ético, y quienes lucharon entonces contra la dictadura franquista contribuyeron a la democracia actual, que será mejor o peor, pero es la que tenemos. Ellos y ellas se enfrentaron a un régimen que era una gigantesca banda armada, era el terrorismo de Estado, que asaltó el poder y lo retuvo aplicando sus leyes, dando sus bendiciones, beneficiando a su gente y reprimiendo a cualquiera que cuestionase lo más mínimo.

La democracia que hoy tenemos, con sus limitaciones en mayor o menor porcentaje, no fue fruto de la voluntad de mangantes de la realeza o de fascistas reconvertidos, fue una conquista de todas y todos aquellos luchadores contra la dictadura. Muchos pagaron por ello un precio muy alto, como los fusilados el 27 de septiembre de 1975. Su última noche anunciaba el alba de la libertad.

¿Qué queda de aquellos fusilamientos del 75? Recuerdos y sed de justicia. No mueren quienes son recordados, y en este caso el tiempo no ha difuminado las necesarias reivindicaciones de Verdad, Justicia y Reparación. La palabra JUSTICIA no significa únicamente que se reconozca la ilegalidad de aquellos consejos de guerra farsa, algo más que evidente, sino que se reconozca igualmente la legitimidad de la lucha contra la dictadura en todas sus modalidades, incluyendo la lucha armada. La resistencia francesa, que tanto fascina, no se dedicaba exclusivamente a pasearse en gabardina e imprimir panfletos, sino a la lucha armada contra los ocupantes nazis y contra los franceses colaboracionistas.

Apenas dos meses después de aquellos asesinatos, moría en cama el dictador. El franquismo hacía meses que ya agonizaba en las calles ante la imparable rebeldía de una nueva ciudadanía que no aguantaba más el régimen criminal franquista que nació y murió de la misma manera: matando. Y es que, en el verano de 1975, el régimen empezó a tener miedo de verdad: no había conocido movilizaciones de ese calibre y por eso acrecentó sus medidas represivas, lo único que siempre supo hacer.

Cabe recordar que justo el año anterior en Portugal, el 25 de Abril de 1974, en Radio Renascensa, sonaba una preciosa canción (que después correría el mundo entero) «Grandola vila morena, terra da fraternidade…». Se iniciaba la Revolución de los Claveles, no era un golpe militar en sí, era el producto de una situación insostenible de una dictadura que seguía en el poder desde 1926. El régimen franquista (y EEUU) miraban de reojo a nuestro país vecino, y se haría cualquier cosa para evitar que el estado español siguiera el camino portugués.

El régimen ya venía preparando el camino para sus miembros y vasallos, para empezar el heredero, un personaje elegido por el dictador, pasaba a ser el rey de la futura monarquía parlamentaria. Primer tanto para el régimen: la República quedaba excluida como opción desde el minuto cero, ni plantear la cuestión de un referéndum sobre la forma de Estado.

Franco había dicho que a su muerte seríamos una monarquía, y monarquía fuimos (somos). Paralelamente, se acomodaba a todos los personajes del poder franquista, se aseguraban los capitales de las grandes fortunas y de la banca, se mantenía a Iglesia Católica SA su estatus de poder, se pasaba del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional (10 de los 16 jueces del TOP pasaron al TS o la AN), se mantenía el mismo ejército, las mismas fuerzas represivas. Desde el principio de los setenta, todo se venía precocinando para llegar al 75 con todo listo: al heredero del poder, a los camisas viejas que encabezarían la “democracia” para pintar una fachada remodelada pero anclada a los mismos cimientos.

Durante los primeros años de la transición se prosiguió la eliminación de cuanto se opusiera a esa configuración del «nuevo» régimen, asesinando, torturando, maltratando a todo lo que fuera disidencia y ruptura con la política pactada; eso sí, de manera más disimulada (es decir, sin condenas a muerte emitidas por tribunales militares o civiles, sino a lo bruto). Los asesinados en las calles, ya fuera por la policía o por los fascistas (en una variada sopa de siglas) fueron una continuación organizada de la represión iniciada con el asesinato de Salvador Puig Antich, y de los fusilados del 27 de septiembre: franquismo sin Franco.

La transición no fue pacifica, fue extremadamente violenta y criminal, una prolongación del régimen que no dudaba en usar métodos similares para mantenerlo todo “atado y bien atado”. Bajo la alfombra de la transición han quedado muchos muertos (más de 200 personas asesinadas entre 1975 y 1982 por fuerzas del orden y la extrema derecha), cientos de mutilados, torturados y encarcelados, y a pesar de las dos amnistías de la transición, otro apunte: en las cárceles del estado ha seguido habiendo presos políticos siempre.

Pese a todo, en las calles las movilizaciones crecían y eran imparables; frente al reformismo de la transición sonaba con fuerza la palabra ruptura. Unas fueron luchas cara a cara con la represión, en las calles, en las universidades, en los barrios; otras fueron expresiones, también castigadas y perseguidas, en el cine, el teatro, la música y la literatura. Una mayoría ciudadana tomaba una posición clara contra el franquismo, y una parte de forma muy activa.

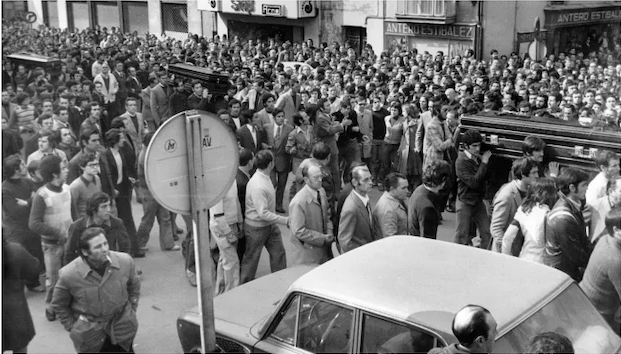

Cortejo fúnebre en Vitoria (1976). La multitud acompaña a los ataúdes de los muertos por el ataque de la policía franquista.

Cortejo fúnebre en Vitoria (1976). La multitud acompaña a los ataúdes de los muertos por el ataque de la policía franquista.

En este periodo confluyen dos tendencias: la progresiva acumulación de luchas obreras y populares, y el agotamiento de un determinado modelo económico. A todo el cambio que se necesita y se viene se le llama Transición, un cambio escrito y planificado en despachos entre reuniones con la embajada de EEUU o la socialdemocracia europea, con el conocimiento y consentimiento de supuestos líderes de la izquierda española con sede en París y el visto bueno de los nuevos líderes socialistas que estaban ensamblando. Se daba la necesidad de un cambio de ciclo que el franquismo, no ya Franco, quería controlar y dirigir a su conveniencia (aperturismo/Transición). Y lo hacía, también en ambos casos, incorporando nuevos gestores al sistema y golpeando —a muerte y con idénticos métodos— a la izquierda que le cuestionaba o podía llegar a cuestionarle.

Sobre los años sesenta y setenta siguen haciendo falta publicaciones con rigor histórico, es decir, que no se limiten a reproducir el relato oficial del régimen. Su ausencia sólo demuestra el poder del discurso oficial de la transición, que ha impuesto su relato de «reconciliación». Hay sucesos que a estas alturas siguen sin analizarse con la frialdad que podría dar el paso del tiempo: por ejemplo, se menciona siempre la legalización de los partidos, pero qué poco se ha analizado qué partidos no se legalizaron antes de las elecciones de junio de 1977, una decisión que determinaría el Parlamento que iba a redactar la Constitución de 1978.

La transición impuso un modelo autoritario de democracia. Tres apuntes al respecto: uno, la idea de democracia negociada y concedida desde las instituciones del Estado y sus prohombres; dos, el miedo como mecanismo de imposición; tres, la idea de que más que un conjunto de derechos a ejercer en libertad, es un conjunto de obligaciones a respetar. El código penal y la coerción son el alma del régimen del 78, que empalman directamente con lailegalidad radical de las condenas a muerte del 75. Y con lailegalidad radical del régimen de Franco y de su sucesor en la Jefatura del Estado.

El año 76 será, sin lugar a dudas, el año de las huelgas: contra los topes salariales, contra la carestía de la vida, por la amnistía de presos políticos y represaliados laborales, por el regreso de los exiliados. De frente y con ilusión se afrontaba el reto de la autoorganización de la clase obrera en sus centros de trabajo y gremios, tomando las asambleas como base de decisión y debate, de forma horizontal y con voto a mano alzada. Auténtico sindicalismo basado en la asamblea y la autoorganización, una forma de organizarse que terminará con la firma de los Pactos de la Moncloa (15 de octubre de 1977), unos pactos que arrinconarán al movimiento obrero quitándole el mecanismo de acción por la subida salarial frente a la inflación. Los “Pactos” le dieron la vuelta a la tortilla: la inflación iría por delante, y luego ya veremos si suben los salarios. Aparte, empiezan a atacarse todas las formas sindicales que no estén estructuradas, en ese paso desde el sindicato vertical hasta el sindicalismo de la democracia, donde algunas siglas sindicales pasarán a ser parte, junto a la CEOE, de la estructura del propio sistema capitalista patrio.

Codo con codo, la lucha se da en todos los frentes y lugares, siempre tomando la voz en las calles. Pero a pesar de las protestas y reivindicaciones, la autorreforma del franquismo se estaba imponiendo a punta de pistola. La Transición “pacífica”, ejemplo de siglos venideros, se abría paso a tiro limpio, sirva como ejemplo la represión del año 1 del democrático nuevo reino de España:

24 de febrero. Elda-Alicante

Teófilo del Valle Pérez, de 20 años, trabajaba como oficinista en el sector del calzado de Elda (Alicante). Fue asesinado por la Policía Nacional en el trascurso de la represión de las huelgas de este sector. Se le considera el primera asesinado de la transición.

3 de marzo. Vitoria-Gasteiz

Cinco trabajadores resultaron muertos por disparos de la Policía Armada, a la puerta de la iglesia de San Francisco, en Zaramaga, donde se celebraba una asamblea pacífica de más de 4.000 trabajadores, que fue disuelta de forma violenta por la policía. Huelga general contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Rodolfo Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales. Fraga era ministro de Gobernación (Interior)… Romualdo Barroso Chaparro. 20 años. Estudiante de maestría industrial. Disparo en la cabeza por la espalda. Francisco Aznar Clemente. 17 años. Panadero. Disparo en la cabeza. Pedro María Martínez Ocio. 27 años. Trabajador en Forjas Alavesas. Disparo en la espalda. José Castillo García. 32 años. Trabajador de la empresa Basa-Arregui. Balazo en hígado. Bienvenido Pereda Moral. 32 años. Trabajador de la empresa Grupos Diferenciales. Balazos en pecho, médula y piernas.

6 de marzo. Tarragona

Se celebra una manifestación, en el marco de las protestas realizadas por todo el estado contra la matanza de Vitoria. La policía la disuelve con cargas violentas. Juan Gabriel Rodrígo Knafo. 19 años. Trabajador de una refinería. Se refugia en el portal nº 7 de la calle Unió, perseguido por 2 policías, y sale muerto. Se prohíbe el acceso a los informes médicos que determinan la causa de la muerte.

8 de marzo. Basauri – Bizkaia

El 8 de marzo de 1976 tiene lugar en Bizkaia una huelga en protesta por la masacre del 3 de marzo, en la que paran 150.000 trabajadores. Unas 8.000 personas tratan de hacer una asamblea en Basauri y la Guardia Civil los dispersa utilizando armas de fuego. Es asesinado Vicente Antón Ferrero. 18 años. Trabajador. Disparo en la cabeza.

6 de abril. Auritz/Burguete – Nafarroa

Oriol Solé Sugranyes. 28 años. Al día siguiente de participar en la fuga de la cárcel de Segovia, resultó muerto por un disparo de la Guardia Civil, cuando trataba de alcanzar la frontera francesa.

12 de abril. Zarautz- Gipuzkoa

Felipe Suárez Delgado. 28 años. Telegrafista. Muerto a tiros por la Guardia Civil en un control de carreteras.

Nota de prensa del 13 de abril de 1976:

“UN MUERTO AL PASARSE UN CONTROL

Por otra parte, una persona resultó muerta y otra herida a consecuencia de los disparos efectuados por los miembros de la Guardia Civil, al no detenerse el vehículo en que viajaban ante uno de los controles de vigilancia, establecidos cerca de la localidad guipuzcoana de Zarauz. El incidente tuvo lugar poco después de las diez de la noche de ayer, domingo, cuando el coche «Seat 124», con matrícula de San Sebastián, que iba conducido por el joven de veintiocho años, don Felipe Suárez Delgado, natural de León y vecino de Gijón, no se detuvo a las indicaciones de los miembros de la Guardia Civil del citado control. Los guardias civiles dispararon contra el vehículo, y produjeron la muerte al conductor, mientras que su acompañante, don Federico Sileros Ocaña, de cuarenta y cinco años y natural de Ciudad Real, aunque con residencia en Cestona, solamente fue herido de carácter leve”.

9 de mayo. Montejurra- Nafarroa

Gobernación (actual Interior). Sus servicios secretos –la cloaca del estado que nunca ha dejado de actuar– organizaron la Operación Reconquista utilizando a grupos de ultraderecha. Su objetivo era dar un golpe a la reunión anual de los carlistas que, en el decurso de los años, había adquirido un marcado carácter antifranquista. Estaban también invitadas a ella una veintena de organizaciones de izquierda. El escenario de tal reunión fue Montejurra. Hubo dos muertos y varios heridos por bala, La versión oficial habló de un “enfrentamiento entre grupos carlistas rivales”. La realidad es que el crimen fue ejecutado por pistoleros españoles y extranjeros integrados en la Triple A, Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey. Son asesinados Aniano Jiménez Santos (45 años) recibe un disparo a bocajarro en el vientre y Ricardo García Pellejero (20 años) recibe una ráfaga de ametralladora, al menos doce personas resultaron heridas.

12 de Junio. Éibar – Gipuzkoa

Alberto Soliño Mazas. 33 años. Músico. Al finalizar el III Certamen de la Canción Vasca de la localidad, se disponía a volver a casa. En el aparcamiento, los coches estaban colapsados. Alberto trataba de meter los instrumentos musicales en el coche, pero otro que estaba aparcado a su lado se lo impedía. Era propiedad de Luis Carpintero Taravilla, guardia civil de paisano que pensaba que cuando las palabras no dan la razón, no hay nada mejor que una buena pistola. De un culatazo destrozó el cráneo de Alberto, y, a continuación, le dio un tiro de gracia. El estado obligó a poner en su esquela “muerto en accidente”.

9 de Julio. Santurtzi – Bizkaia

Norma Menchaca Gonzalo.

44 años. Celebraba en la calle con sus vecinos el Día de la sardina. En las cercanías se desarrollaba una manifestación a favor de la libertad de los presos políticos. Un grupo de guerrilleros de Cristo Rey, infiltrados entre los manifestantes y vestidos como arrantzales (traje tradicional de pescador), abrió fuego. Norma recibe un tiro en la cabeza y muere. Otros dos vecinos, Sebastián Peña y José Unamuno, son heridos de gravedad. Los autores del atentado son vecinos del pueblo, conocidos militantes de Cristo Rey. El hijo de la víctima acude al gobernador civil a denunciarles y, según declaró, es casi detenido él mismo. El juzgado de instrucción de Bilbao abre diligencias pero, apenas cinco meses después, las archiva “al no aparecer elementos suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor del delito perseguido”.

14 de Agosto. Almería

Francisco Javier Verdejo Lucas. 19 años. Estudiante, militante de la Joven Guardia Roja. Junto a otros tres compañeros pintaba en una pared una consigna del momento: “Pan, trabajo y libertad”. Sólo pudo escribir “Pan, T”. Mientras lo hacía, una pareja de la Guardia Civil les sorprende. Tratan de huir. Un disparo de subfusil mata en el acto a Francisco Javier. La versión oficial dice “sobre las 24 horas del día 13, cuando una pareja de la Guardia Civil de vigilancia del puesto del Zapillo estaba de servicio, sorprendió a cuatro individuos que, al observar su presencia, salieron corriendo. Ante esta actitud sospechosa, la pareja les persiguió y dio repetidas veces la voz de ‘alto a la Guardia Civil’. Durante la persecución, uno de los guardias tropezó y el arma, un Z-62, se le disparó…”. Uno de los acompañantes de Javier señaló que “el alto no se dio más que una vez y no se oyó más que un disparo”. El informe forense puso de manifiesto que el disparo había entrado por la garganta y había salido por la región occipital lo que evidenciaba que había sido realizado de frente, a una distancia de unos 7 metros.

8 de Septiembre. Hondarribia – Gipuzkoa

Josu Zabala Erasun. 24 años. Es el Día Grande de las fiestas del pueblo, en el que se celebra el Alarde. Tras él, aquel año se inició una manifestación en la Marina para denunciar la desaparición del miembro de ETA Eduardo Moreno “Pertur”. La Guardia Civil la disolvió con pelotas de goma y balas, hiriendo con arma de fuego a varias personas. Dos tiros a bocajarro atravesaron a Josu en la calle San Pedro. El cuerpo de Josu fue trasladado a Donostia. A los médicos se les impidió realizar la autopsia. La hicieron los militares, que señalaron como causas de la muerte “una fractura de la columna vertebral” y un “gran hemiperitoneo”, sin mencionar siquiera las balas que le atravesaron el pecho.

22 de Septiembre. Santa Cruz de Tenerife-Canarias

Bartolomé García Lorenzo. 21 años, estudiante, militante del MPAIAC. “En la madrugada del 22 de septiembre de 1976, seis policías españoles acudieron a la vivienda de Antonia Lorenzo, donde se encontraba su primo, el joven independentista Bartolomé García Lorenzo. La acción policial fue una operación conjunta de las brigadas Político-Social y de Investigación Criminal, así como de la Policía Armada. Los seis policías, de paisano, se apostaron, de dos en dos, en los rellanos de la escalera y en el de la puerta del piso. Bartolomé García Lorenzo abrió la puerta y, al ver a unos pistoleros empuñando metralletas, cerró la puerta. En ese momento los policías hicieron fuego. Más de 30 impactos de bala recibió la puerta, de los que cuatro dieron de llenó en el cuerpo de Bartolomé García. Dos días después, y pese a ser intervenido quirúrgicamente, falleció. El parte médico indicó que recibió cuatro impactos de bala: “una, en el brazo; otra, en la arteria humeral, y dos, en el vientre, que le afectaron al hipocondrio, con desgarro del lóbulo del hígado como ascendente y transverso, con estallidos múltiples en la región rectoperitoneal, así como en la región epigástrica superior izquierda, que determinaron su fallecimiento”.

27 de Septiembre. Madrid

Carlos González Martínez. 21 años, estudiante. Es el primer aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. Se convoca una manifestación en Madrid. Grupos de jóvenes se mueven por los alrededores de la calle Barquillo, organizan pequeños saltos y se dispersan escapando de la represión policial. Hay varias decenas de detenidos. Aparecen guerrilleros de Cristo Rey exhibiendo pistolas y disparando contra los manifestantes. Carlos recibe un tiro a bocajarro, de arriba abajo, en la zona lumbar. El riñón queda destrozado; pleura, pulmón e intestino grueso resultan afectados. Sufre una enorme hemorragia. Tras una intervención de urgencia, muere.

28 de Noviembre. Doneztebe – Nafarroa

Santiago Navas Aguirre (20 años) y José Javier Nuin Azcárate (19 años). En la sala de fiestas Bordatxo, de Doneztebe, tiene lugar un altercado nocturno. Un guardia civil fuera de servicio y de paisano, José Roca Díaz, que acompaña al inductor de la riña, dispara sobre un grupo de 6 – 7 jóvenes. Santiago Navas recibe un balazo. José Javier Nuin, dos. Ambos mueren tras ser llevados al hospital provincial de Iruña. También José Antonio Díaz Díaz, de 37 años, resulta herido de bala por el guardia civil.

15 de Diciembre. Madrid

Ángel Almazán Luna. 18 años. Trabajador administrativo y estudiante. El gobierno de UCD había convocado un referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, lo que sería el principio de la Transición. Martín Villa era ministro del Interior. El referéndum se celebraba con todos los partidos de oposición ilegalizados, con varias decenas de antifascistas asesinados en los escasos meses transcurridos desde la muerte de Franco, con decenas de presos políticos en las cárceles, sin ningún derecho democrático reconocido… Todo ello hacía que dicho referéndum fuera un gigantesco e ilegítimo fraude político… Todavía se apostaba masivamente en la calle por la “ruptura” con el franquismo. Martín Villa había advertido que sería “beligerante” contra dicha abstención y fueron muchos los detenidos en todo el Estado por hacer propaganda en ese sentido. El 15 de diciembre era el día en que tal referéndum tenía lugar. En paralelo, fueron convocadas muchas manifestaciones de denuncia y rechazo del mismo. Una de ellas, en Madrid, convocada por el PTE y la JGRE, es brutalmente disuelta por la Policía antidisturbios. El joven Ángel Almazán es detenido y apaleado en plena calle; con ensañamiento, le propinan culatazos, patadas y golpes en la cabeza y en todo el cuerpo. Las heridas eran mortales de necesidad. Los policías le arrastran hasta un portal, agónico. Posiblemente discuten qué hacer con Ángel, dada su crítica situación. La ambulancia tarda más de una hora en llegar, y le traslada al hospital La Paz. Fallecía cinco días después a consecuencia de la paliza policial recibida, es 20 de diciembre de 1976.

Este listado corresponde únicamente al año 1976 de la «modélica» Transición…

Continuará…

nuevarevolucion.es