¿Cambio de régimen en Occidente?

¿Qué tipo de reconstrucción, ahora inevitablemente radical, de la democracia liberal existente sería necesaria para acabar con las oligarquías que ha engendrado?

¿Qué tipo de reconstrucción, ahora inevitablemente radical, de la democracia liberal existente sería necesaria para acabar con las oligarquías que ha engendrado?

En los últimos años, el cambio de régimen se ha convertido en un término canónico. Significa el derrocamiento, típica pero no exclusivamente por los EEUU, de gobiernos de todo el mundo que no le gustan a Occidente, utilizando la fuerza militar, el bloqueo económico, la erosión ideológica o alguna combinación de estos para lograrlo.

Pero originalmente el término significaba algo muy diferente: una alteración generalizada en el propio Occidente: no la transformación repentina de un Estado-nación mediante la violencia externa, sino la instalación gradual de un nuevo orden internacional en tiempos de paz. Los pioneros de esta concepción fueron los teóricos estadounidenses que desarrollaron la idea de regímenes internacionales como resultado de acuerdos que aseguraran relaciones económicas de cooperación entre los principales estados industriales, que podían o no tomar la forma de tratados. Se creía que este último se había desarrollado a partir del liderazgo estadounidense después de la II Guerra Mundial, pero lo había trascendido con la formación de un marco consensual de transacciones mutuamente satisfactorias entre los países líderes. El manifiesto de esta idea fue Poder e interdependencia, una obra coescrita por dos pilares del establishment de la política exterior de la época, Joseph Nye y Robert Keohane, cuya primera edición -ha habido muchas- apareció en 1977.

Aunque presentado como un sistema de normas y expectativas que ayudaba a asegurar la continuidad entre las sucesivas administraciones de Washington al introducir "mayor disciplina" en la política exterior estadounidense, el estudio de Nye y Keohane no dejó dudas sobre sus beneficios para Washington. Los regímenes suelen favorecer a EEUU porque este país es la principal potencia comercial y política del mundo. Si muchos regímenes ya no existieran, EEUU seguramente querría inventarlos, como lo ha hecho. A principios de la década de 1980 se publicaron varios textos en este sentido: un simposio titulado Regímenes internacionales, editado por Stephen Krasner (1983); El propio tratado de Keohane, Después de la hegemonía (1984), y una miríada de artículos eruditos.

En la década siguiente, esta doctrina tranquilizadora sufrió una mutación, con la publicación del volumen Regime Changes: Macroeconomic Policy and Financial Regulation in Europe from the 1930s to the 1990s, editado por Douglas Forsyth y Ton Notermans, uno estadounidense, el otro holandés. El libro mantuvo, pero aclaró, la idea de un régimen internacional, precisando la variante que había prevalecido antes de la guerra, basada en el patrón oro; luego el orden forjado en Bretton Woods, que la sucedió en el período de posguerra; y finalmente esbozó el final de este último en la década de 1970. Lo que había reemplazado al mundo establecido en Bretton Woods era un conjunto de restricciones sistémicas que afectaban a todos los gobiernos, independientemente de su color, y que consistían en paquetes de políticas macroeconómicas y financieras que establecían los parámetros de posibles políticas laborales, industriales y sociales. Si el orden de posguerra había estado guiado por el objetivo de garantizar el pleno empleo, la prioridad del período posterior a Bretton Woods fue la estabilidad monetaria. El liberalismo económico clásico terminó con la Gran Depresión. El keynesianismo de posguerra había llegado a su fin con la estanflación de los años 1970. El nuevo régimen internacional marcó el reinado del neoliberalismo.

Éste era el significado original de la frase "cambio de régimen", hoy casi olvidado, borrado por la ola de intervencionismo militar que confiscó el término a principios de siglo. Una mirada a su uso revela su historia. El término, que había disminuido su uso desde su llegada en la década de 1970, aumentó repentinamente a fines de la década de 1990, multiplicándose por sesenta y convirtiéndose, como observó el historiador John Gillingham, en «el eufemismo actual para derrocar gobiernos extranjeros».

Sin embargo, la relevancia de su significado original permanece. El neoliberalismo no ha desaparecido. Sus características ahora son familiares: la desregulación de los mercados financieros y de materias primas; privatización de servicios e industrias; reducción de los impuestos corporativos y sobre el patrimonio; desgaste o marginación de los sindicatos. El objetivo de la transformación neoliberal, que comenzó en EEUU y Gran Bretaña bajo los gobiernos de Carter y Callaghan y alcanzó su máxima velocidad bajo los de Thatcher y Reagan, fue restaurar las tasas de ganancia del capital -que habían caído prácticamente en todas partes desde fines de los años 1960- y derrotar la combinación de estancamiento e inflación que se había instalado una vez que la rentabilidad había caído.

Durante un cuarto de siglo, los remedios del neoliberalismo parecieron funcionar. El crecimiento ha regresado, aunque a un ritmo marcadamente más lento que en el cuarto de siglo posterior a la II Guerra Mundial. La inflación fue la predominante. Las recesiones han sido breves y superficiales. Las tasas de beneficio se han recuperado. Los economistas y comentaristas celebraron el triunfo de lo que el futuro presidente de la Reserva Federal de EEUU, Ben Bernanke, llamó la Gran Moderación. Sin embargo, el éxito del neoliberalismo como sistema internacional no dependió de la reanudación de las inversiones a los niveles de posguerra en Occidente: esto habría requerido un aumento de la demanda económica que fue impedido por la represión salarial, un elemento central del sistema. El sistema se construyó, más bien, sobre una expansión masiva del crédito, es decir, sobre la creación de niveles sin precedentes de deuda privada, corporativa y, en última instancia, pública. En Comprar tiempo, su obra pionera de 2014, Wolfgang Streeck lo describe como un reclamo sobre recursos futuros que aún no se han producido; Marx lo llamó más directamente "capital ficticio". Finalmente, como predijo más de un crítico del sistema, la pirámide de deuda se derrumbó, provocando el colapso de 2008.

La crisis que siguió fue, como confesó Bernanke, "una amenaza para la vida" del capitalismo. En tamaño, fue totalmente comparable al crack de Wall Street de 1929. Durante el año siguiente, la producción y el comercio mundial cayeron más rápidamente que en los primeros doce meses de la Gran Depresión. Lo que siguió, sin embargo, no fue otra Gran Depresión, sino una Gran Recesión: una gran diferencia.

Un punto de partida para comprender la posición política en la que se encuentra Occidente hoy es mirar atrás a la secuencia de acontecimientos de la década de 1930. Cuando el Lunes Negro golpeó el mercado de valores estadounidense en octubre de 1929, los gobiernos conservadores estaban en el poder en EEUU, Francia y Suecia, mientras que los gobiernos socialdemócratas estaban en el poder en Gran Bretaña y Alemania. Sin embargo, todos fueron más o menos indiscriminadamente fieles a las ortodoxias económicas de la época: el compromiso con una moneda sólida -es decir, el patrón oro- y un presupuesto equilibrado, políticas que no hicieron más que profundizar y prolongar la Depresión. Sólo entre el otoño de 1932 y la primavera de 1933, un lapso de tres años o más, comenzaron a introducirse programas no convencionales para contrarrestar la situación, primero en Suecia, luego en Alemania y finalmente en EEUU. Esto correspondió a tres configuraciones políticas muy diferentes: la llegada al poder de la socialdemocracia en Suecia, del nazismo en Alemania y de un liberalismo actualizado en EEUU. Detrás de cada uno de ellos se encontraban heterodoxias preexistentes, listas para ser adoptadas por los gobernantes, como lo haría Per Albin Hansson en Suecia, Hitler en Alemania y Roosevelt en EEUU: la escuela de economía de Estocolmo, descendiente de Knut Wicksell a Ernst Wigforss, en Suecia; la valorización de las obras públicas de Hjalmar Schacht en Alemania y las inclinaciones normativas neoprogresistas de Raymond Moley, Rexford Tugwell y Adolf Berle -el "grupo de cerebros" original de la Reserva Federal- en EEUU.

Ninguno de estos sistemas estaba plenamente elaborado o era coherente. Schacht en Alemania y Keynes en Gran Bretaña habían estado en contacto entre sí desde la década de 1920, pero el keynesianismo propiamente dicho (la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero no apareció hasta 1936) no fue una contribución directa a estos experimentos, aunque todos ellos preveían un fortalecimiento del papel del Estado. Tales eran los instrumentos técnicos dispersos de la época.

Tres años de desempleo masivo habían generado poderosas fuerzas ideológicas en todos los países: un reformismo socialdemócrata mucho más audaz en la noción de Folkhemmet, la Casa del Pueblo, en Suecia; el nazismo, que se autodenominó die Bewegung, el Movimiento, en Alemania; y en EEUU el papel dinámico del comunismo estadounidense en los sindicatos y entre los intelectuales, que forzó la concesión de reformas laborales y de seguridad social por parte de una administración demócrata que por su propia voluntad difícilmente las habría implementado. Finalmente, en el contexto de los tres acontecimientos en el mundo capitalista se vislumbraba el éxito sin precedentes de la Unión Soviética al evitar el colapso, con pleno empleo y tasas de crecimiento rápido, lo que hizo que la idea de la planificación económica fuera atractiva en todo el mundo capitalista.

Sin embargo, se necesitaría un shock mucho mayor y más profundo que el desplome de Wall Street para poner fin a la depresión global a la que había conducido e institucionalizar la ruptura con las ortodoxias del liberalismo económico clásico. Fue el abismo de la II Guerra Mundial lo que lo causó. Cuando se restableció la paz, nadie podía dudar de la existencia de un sistema internacional diferente -que combinaba el patrón oro, políticas monetarias y fiscales anticíclicas, niveles altos y estables de empleo y sistemas formales de bienestar- ni del papel que las ideas de Keynes habían desempeñado en su consolidación. Después de 25 años de éxito, fue la degeneración de este régimen hacia la estanflación lo que desató el neoliberalismo.

El escenario tras el colapso de 2008 fue completamente diferente. En EEUU, la ayuda política llegó de inmediato. Bajo la administración de Obama, los bancos y las compañías de seguros fraudulentos y las empresas automotrices en quiebra fueron rescatadas con enormes infusiones de fondos públicos que nunca estuvieron disponibles para una atención médica decente, escuelas, pensiones, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, sin mencionar el apoyo a los ingresos de los más pobres. Se desató un estímulo fiscal masivo, ignorando la disciplina presupuestaria. Para apoyar al mercado de valores, bajo el cortés eufemismo de flexibilización cuantitativa, el banco central ha creado dinero a gran escala. En silencio y desafiando su mandato, la Reserva Federal rescató no sólo a los bancos estadounidenses en problemas, sino también a los europeos, con transacciones ocultas al Congreso y al escrutinio público, mientras el Tesoro se aseguraba -en estrecha colaboración tras bastidores con el Banco Popular de China- de que no hubiera ninguna vacilación por parte de China en comprar bonos del Tesoro.

En resumen, una vez socavadas las instituciones centrales del capital, todos los dictados de la economía neoliberal fueron arrojados al viento, con dosis de remedios megakeynesianos que superaban la propia imaginación de Keynes. En Gran Bretaña, donde la crisis golpeó más rápidamente que en otros países europeos, estos remedios llegaron hasta la nacionalización temporal de lo que el talento estadounidense para el eufemismo burocrático ha llamado "activos problemáticos ".

¿Todo esto significó un repudio del neoliberalismo y un giro hacia un nuevo régimen internacional de acumulación? En absoluto. El principio fundamental de la ideología neoliberal, acuñado por Thatcher, siempre ha sido el acrónimo femenino TINA: No hay alternativa. Aunque las medidas para dominar la crisis parecían, y en gran medida lo fueron, tabú, a juzgar por los estándares neoclásicos, en esencia se redujeron a un cuadrado matemático, o cubo, de la dinámica subyacente de la era neoliberal, a saber, la expansión continua del crédito por encima de cualquier aumento de la producción, en lo que los franceses llaman una fuite en avant -una huida hacia adelante. Así, una vez que las medidas requeridas por la emergencia estabilizaron el sistema, la lógica del neoliberalismo comenzó a avanzar nuevamente, país tras país.

En Gran Bretaña, que fue el primero en este proceso, la despiadada imposición de medidas de austeridad ha reducido el gasto de las autoridades locales a niveles miserables y ha recortado las pensiones universitarias. En España e Italia se ha revisado la legislación laboral para facilitar el despido sumario de trabajadores y aumentar el trabajo precario. En EEUU se mantuvieron los drásticos recortes de impuestos a las corporaciones y a los ricos, mientras se aceleró la desregulación en los sectores de energía y servicios financieros. En Francia, que históricamente llegó tarde a la carrera por el neoliberalismo pero ahora compite por un lugar en la vanguardia, se ha lanzado algo así como un programa thatcherista en toda regla: privatización de las industrias públicas, legislación para debilitar a los sindicatos, exenciones fiscales a las empresas, reducciones en el empleo del sector público, recortes a las pensiones, reducciones en el acceso a las universidades, aparentemente encaminándose hacia un ajuste de cuentas social en la línea del aplastamiento de los mineros por parte de Thatcher, un giro en las relaciones de clase del cual el capital británico nunca ha mirado atrás.

¿Cómo fue todo esto posible? ¿Cómo fue posible que un shock tan traumático para el sistema como la crisis financiera global y el descrédito en que inevitablemente cayeron sus principales organismos y administradores fuera seguido por un retorno tan completo a la normalidad? Dos condiciones fueron decisivas para este resultado paradójico. En primer lugar, a diferencia de la década de 1930, no había paradigmas teóricos alternativos dispuestos a socavar y reemplazar el predominio de la doctrina neoliberal. El keynesianismo, que después de 1945 se había convertido en el denominador común de lo que había sido tamizado a través de la trilladora de la guerra por las tres tendencias contendientes de la década de 1930, nunca se había recuperado de su debacle en los conflictos de clases de la década de 1970. La matematización había anestesiado desde hacía tiempo gran parte de la disciplina económica contra cualquier tipo de pensamiento original, dejando completamente marginadas anomalías como la Escuela de la Regulación en Francia o la Escuela de la Estructura Social de la Acumulación en los EEUU1. Los teoremas neoliberales de "expectativas racionales" o "equilibrio del mercado" pueden parecer hoy absurdos, pero no había mucho que pudiera reemplazarlos.

Detrás de esta ausencia intelectual -y ésta fue la segunda condición de la aparente inmunidad del neoliberalismo al deshonor- estaba la desaparición de cualquier movimiento político significativo que exigiera con fuerza la abolición o la transformación radical del capitalismo. A finales del siglo, el socialismo en sus dos variantes históricas, revolucionaria y reformista, había sido barrido de la escena en la zona atlántica. La variante revolucionaria: aparentemente, con el colapso del comunismo en la URSS y la desintegración de la propia Unión Soviética. La variante reformista: aparentemente, con la extinción de todo rastro de resistencia a los imperativos del capital en los partidos socialdemócratas de Occidente, que ahora se limitan a competir con partidos conservadores, demócrata-cristianos o liberales en su implementación. La Internacional Comunista fue clausurada ya en 1943. Sesenta años más tarde, la llamada Internacional Socialista incluyó entre sus filas al partido gobernante de la brutal dictadura militar de Mubarak en Egipto.

Sin embargo, otro aspecto de la globalización ha tenido un efecto más ambiguo. Los principios neoliberales implican la desregulación de los mercados: la libre circulación de todos los factores de producción; en otras palabras, la movilidad a través de las fronteras no sólo de bienes, servicios y capital, sino también de mano de obra. Lógicamente ello significa inmigración. En la mayoría de los países, las empresas han utilizado durante mucho tiempo a los trabajadores inmigrantes como un ejército de reserva de mano de obra de bajo costo, cuando se necesitaba oferta y las circunstancias lo permitían. Pero en el caso de los Estados, era necesario sopesar consideraciones puramente económicas frente a otras más sociales y políticas. A este respecto, Friedrich von Hayek -la mente más grande del neoliberalismo- ya había insertado una reserva, una advertencia. La inmigración, advirtió, no puede tratarse como si fuera simplemente una cuestión de mercados de factores, ya que, a menos que se controle estrictamente, podría amenazar la cohesión cultural del estado anfitrión y la estabilidad política de la sociedad misma. Thatcher también estableció un límite en este sentido.

Sin embargo, por supuesto, persistieron las presiones para importar o aceptar mano de obra extranjera barata, incluso cuando la producción se subcontrataba cada vez más en el extranjero, ya que muchos servicios domésticos o desagradables, rechazados por la población local, no podían, a diferencia de las fábricas, exportarse, sino que debían realizarse localmente. A diferencia de casi todos los demás aspectos del orden neoliberal, nunca se ha alcanzado un consenso estable en el establishment sobre esta cuestión, que ha seguido siendo un eslabón débil en la cadena TINA.

Si observamos las revueltas populistas contra el neoliberalismo, se dividen, como todos saben, en movimientos de derecha e izquierda. En este sentido, repiten el patrón de las revueltas contra el liberalismo clásico después de su debacle: fascistas a la derecha, socialdemócratas o comunistas a la izquierda. Lo que diferencia a las revueltas de hoy es la falta de ideologías o programas articulados de manera comparable, de algo que equivalga a la coherencia teórica o práctica del propio neoliberalismo. Se definen por aquello a lo que se oponen, mucho más que por aquello a lo que están a favor. ¿Contra qué protestan? El sistema neoliberal de hoy, como el de ayer, encarna tres principios: el aumento de la riqueza y de las diferencias de ingresos, la abolición del control y la representación democráticos y la desregulación de todas las transacciones económicas posibles. En resumen: desigualdad, oligarquía y movilidad de factores. Éstos son los tres objetivos centrales de los levantamientos populistas. Donde estas insurgencias divergen es en el peso que dan a cada elemento, es decir, contra qué segmento de la paleta neoliberal dirigen la mayor hostilidad. Los movimientos de derecha se centran notoriamente en el último factor, la movilidad, jugando con las reacciones xenófobas y racistas hacia los inmigrantes para ganar un amplio apoyo entre los sectores más vulnerables de la población. Los movimientos de izquierda se oponen a este movimiento, identificando la desigualdad como el principal mal. La hostilidad hacia la oligarquía política establecida es común a los populismos tanto de derecha como de izquierda.

Históricamente, existe una clara división cronológica entre estas diferentes formas del mismo fenómeno. El populismo contemporáneo surgió primero en Europa, donde todavía hoy existe la gama más amplia y diversa de movimientos.

Las fuerzas populistas de derecha se remontan a principios de la década de 1970. En Escandinavia, estas tomaron la forma de las revueltas 'libertarias' antiimpuestos de los Partidos del Progreso en Dinamarca y Noruega, fundados en 1972 y 1973 respectivamente. En Francia, el Frente Nacional fue fundado en 1972, pero recién a comienzos de los años 1980 obtuvo una modesta tracción electoral como partido nacionalista de derecha y antiinmigrante, con cierto atractivo para la clase trabajadora y fuertes connotaciones racistas.

Más tarde, en la misma década, el liderazgo del Partido de la Libertad en Austria fue asumido por Jörg Haider, quien adoptó una plataforma similar, mientras que más al norte surgieron los Demócratas de Suecia como un grupo de extrema derecha sobre una base xenófoba muy similar.

En la génesis de las tres formaciones hubo elementos neofascistas, que fueron desapareciendo una vez que lograron una presencia electoral significativa. En la década de 1990, surgió en Italia la Liga Norte, que tenía raíces antifascistas, surgió el UKIP en Gran Bretaña y los partidos daneses y noruegos, antaño libertarios, se convirtieron en fuerzas antiinmigrantes. A principios de la década siguiente, los Países Bajos crearon su propio Partido de la Libertad, que combinaba perspectivas libertarias e islamófobas. Diez años más tarde, Alternative für Deutschland repitió el modelo holandés en Alemania. Todos estos partidos de derecha se han pronunciado contra la corrupción política y el cierre de sus establecimientos nacionales y contra los dictados burocráticos de la Bruselas de la Unión Europea. Todos, con la única excepción de la AfD (fundada en 2013), precedieron al colapso de 2008.

Las fuerzas populistas de izquierda son mucho más recientes: surgieron recién después de la crisis financiera mundial de 2008. En Italia, el Movimiento Cinco Estrellas se remonta a 2009. En Grecia, Syriza , todavía un grupo pequeño cuando Lehman Brothers colapsó en Nueva York, se convirtió en una fuerza electoral significativa en 2012. En España, Podemos se formó en 2014. Jean-Luc Mélenchon creó La Francia Insumisa en 2016. El momento de esta ola deja claro que son las desigualdades socioeconómicas del neoliberalismo, y no su debilitamiento de las fronteras etnonacionales, las que han impulsado el populismo de izquierda. Ésta es una distinción fundamental entre los dos tipos de revuelta contra el orden actual. No se trata, sin embargo, de un abismo insalvable, pues no sólo hay una superposición general en el rechazo común a la colusión y la corrupción de los establishment políticos de cada país, sino también, en algunos casos, una contigüidad en la defensa común de los sistemas de bienestar amenazados y, en otros casos, en la preocupación por las presiones de la inmigración.

Bajo el liderazgo de Marine Le Pen, el Frente Nacional se había posicionado consistentemente a la izquierda del Partido Socialista Francés en la mayoría de las cuestiones de política interior y exterior, excepto la inmigración, al tiempo que planteaba críticas al régimen de François Hollande que a menudo eran indistinguibles de las de Mélenchon. En Italia, sin embargo, el Movimiento Cinco Estrellas, cuyo voto en el parlamento fue en general impecablemente radical, había expresado repetidamente su alarma por el creciente flujo de refugiados a Italia. Otro gesto común a casi todos los matices del populismo en Europa ha sido la rebelión contra la flagrante confiscación de la democracia por parte de las estructuras de la Unión Europea en Bruselas.

El problema, de hecho, es más general. Ningún populismo, ni de derecha ni de izquierda, ha producido aún un remedio eficaz para los males que denuncia.

En términos programáticos, los oponentes contemporáneos del neoliberalismo todavía operan en gran medida en la oscuridad. ¿Cómo podemos abordar seriamente la desigualdad sin provocar inmediatamente una huelga de capital? ¿Qué medidas se pueden prever para responder al enemigo golpe por golpe en este terreno en disputa y salir victoriosos? ¿Qué tipo de reconstrucción, ahora inevitablemente radical, de la democracia liberal existente sería necesaria para acabar con las oligarquías que ha engendrado? ¿Cómo desmantelar el Estado profundo, organizado en todos los países occidentales para la guerra imperial, clandestina o abierta?

¿Qué reconversión económica podemos imaginar para combatir el cambio climático sin empobrecer a las sociedades ya pobres de otros continentes? El hecho de que falten tantas flechas en el carcaj de una oposición seria al statu quo no es, por supuesto, sólo culpa de los populismos actuales. Refleja la contracción intelectual de la izquierda en sus largos años de retroceso desde la década de 1970 y la esterilidad, durante ese período, de lo que alguna vez fueron corrientes originales de pensamiento al margen de la corriente dominante. Se pueden citar propuestas correctivas que varían de un país a otro: el "Medicare" en EEUU, la renta garantizada para los ciudadanos en Italia, los bancos públicos de inversión en Gran Bretaña, los impuestos Tobin en Francia y otras similares. Pero en lo que se refiere a una alternativa integral e interconectada al statu quo, el armario todavía está vacío.

Si un partido o movimiento populista llega al poder ahora, basta con mirar el destino tránsfuga de Syriza en Grecia para ver el resultado probable para la izquierda -en la oposición, un rebelde contra los dictados de la UE, y en el cargo, un instrumento subordinado a ella- o para la derecha, la estandarización de la noche a la mañana de la primera presidencia de Trump, que avivó las llamas de la complacencia y la desigualdad del establishment el día de la toma de posesión y no hizo nada al respecto una vez en la Casa Blanca. Desde el punto de vista político, el neoliberalismo no ha corrido grandes riesgos.

¿Estamos presenciando finalmente la llegada de un cambio de régimen en Occidente, ya anunciado varias veces en este siglo? Éste es el mensaje de un reciente best seller de un destacado historiador estadounidense simpatizante de Biden, The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era, de Gary Gerstle, que sugiere que, desde diferentes direcciones, Sanders y Trump asestaron golpes tan efectivos a la encarnación del neoliberalismo de Hillary Clinton que, bajo el gobierno de Biden, se allanó el camino para que el equilibrio entre ricos y pobres en la sociedad estadounidense comenzara a alterarse y los beneficios de la política industrial dirigida por el gobierno se hicieran visibles para millones de personas. Admitiendo que "los vestigios del orden neoliberal permanecerán con nosotros durante años y quizás décadas", concluye sin embargo con la firme afirmación de que "el propio orden neoliberal se ha derrumbado".

En cierto sentido, una crítica aún más dura del costo socioeconómico después de Reagan viene de un ex admirador del propio Reagan, el banquero indio-estadounidense Ruchir Sharma, ex estratega global jefe de Morgan Stanley, en What Went Wrong with Capitalism. Su leitmotiv es que "las crisis financieras periódicas -que estallaron en 2001, 2008 y 2020- ahora se desarrollan en el contexto de una crisis diaria y permanente de colosal mala asignación de capital", resultado de enormes inyecciones de dinero fácil en las economías avanzadas por los bancos centrales para sostener tasas de crecimiento en constante descenso. Estos torrentes de dinero desembolsados por el Estado son la verdad última y predominante de este período. Tarde o temprano, advierte Sharma, se producirá un shock trascendental en el sistema. ¿Qué remedio podría traer? La respuesta de Sharma es: volver a un Estado más pequeño y a una moneda más estricta, la receta clásica de Mises y Hayek: el neoliberalismo hecho realidad nuevamente.

Estos veredictos contradictorios no son en sí mismos nuevos. Eric Hobsbawm proclamó "La muerte del neoliberalismo" ya en 1998. Doce años después, Colin Crouch, no menos antineolberal, llegó a la conclusión opuesta, titulando su libro sobre sus desventuras "La extraña no-muerte del neoliberalismo", una sentencia que reiteró hace un año en un texto titulado "El neoliberalismo: aún por sacudirse su envoltura mortal". Éstas fueron las conclusiones de un enemigo declarado del orden neoliberal. Jason Furman, asistente especial de Bill Clinton, presidente del Consejo de Asesores Económicos de Obama y admirador del modelo de gestión de Walmart, es un convencido exponente de ello. En un artículo de fondo en Foreign Affairs, titulado "El espejismo posneoliberal", Furman lanza una vigorosa réplica a pensadores como Gerstle, atribuyendo la pérdida de la Casa Blanca por parte de los demócratas a la locura de abandonar la disciplina económica ortodoxa con vastos e incontinentes programas de gasto que no lograron sus objetivos.

Furman describe los costos y los beneficios del mandato de Biden con gran cantidad de detalles condenatorios: la inflación, el desempleo, las tasas de interés y la deuda pública fueron más altas en 2024 que en 2019. Entre 2019 y 2023, los ingresos familiares ajustados a la inflación cayeron y la tasa de pobreza aumentó. "A pesar de los esfuerzos por aumentar el crédito fiscal por hijo y el salario mínimo", continúa, "ambos eran sustancialmente más bajos, en términos reales, cuando Biden dejó el cargo que cuando lo asumió". A pesar de todo su énfasis en los trabajadores estadounidenses, Biden fue el primer presidente demócrata en un siglo que no amplió permanentemente la red de seguridad social. En resumen: "Los políticos nunca deberían volver a ignorar los principios básicos en pos de soluciones heterodoxas fantasiosas". Lo que ha sido rechazado como ortodoxia neoliberal está vivo y coleando, y ofrece la única salida.

¿Un régimen internacional que se hunde o se levanta de nuevo como Lázaro? El estancamiento en los veredictos de estos expertos tiene una contraparte en el panorama político, donde el conflicto entre el neoliberalismo y el populismo, los adversarios que se han enfrentado en todo Occidente desde principios del siglo, se ha vuelto cada vez más explosivo, como lo demuestran los acontecimientos de las últimas semanas, incluso cuando, a pesar de todos sus aparentes compromisos o reveses, el neoliberalismo conserva la ventaja. El primero ha sobrevivido sólo gracias a que continúa reproduciendo lo que amenaza con derrocarlo, mientras que el segundo ha crecido en tamaño sin avanzar ninguna estrategia significativa. El estancamiento político entre ambos no ha terminado: no se sabe cuánto durará.

¿Significa esto que hasta que un conjunto coherente de ideas económicas y políticas, comparable a los paradigmas keynesianos o hayekianos del pasado, tome forma como una forma alternativa de gestionar las sociedades contemporáneas, no podemos esperar un cambio serio en el modo de producción existente? No necesariamente. Fuera de las zonas centrales del capitalismo, se han producido al menos dos alteraciones de gran alcance sin que ninguna doctrina sistemática las haya imaginado o propuesto de antemano. Una de ellas fue la transformación de Brasil con la revolución que llevó a Getúlio Vargas al poder en 1930, cuando las exportaciones de café en las que se basaba la economía del país se desplomaron y la recuperación se inició pragmáticamente mediante la sustitución de importaciones, sin el beneficio de ninguna previsión previa (lo mismo hizo Perón en Argentina).

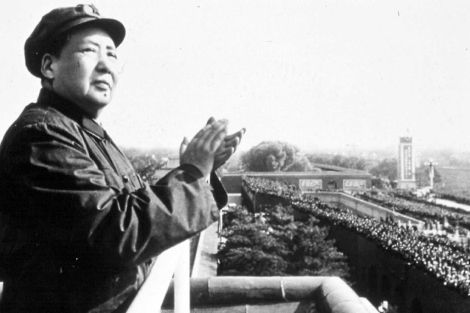

La otra, aún de mayor alcance, fue la transformación, después de la muerte de Mao, de la economía de China en la era de la reforma presidida por Deng Xiaoping, con el advenimiento del sistema de responsabilidad familiar en la agricultura y el inicio, por parte de las empresas urbanas y aldeanas, del estallido de crecimiento económico más espectacular y sostenido registrado en la historia -una vez más improvisado y experimental, sin teoría preexistente de ningún tipo.

¿Serán estos casos quizás demasiado exóticos como para tener alguna relevancia para el corazón del capitalismo avanzado? Lo que los hizo posibles fue la magnitud del shock y la profundidad de la crisis que sufrió cada sociedad: el colapso en Brasil, la Revolución Cultural en China, equivalentes tropicales y orientales de los golpes infligidos a la autoestima occidental en la II Guerra Mundial. Si alguna vez disminuyera la incredulidad ante la posibilidad de una alternativa en Occidente, es probable que la oportunidad fuera algo similar.

----

Nota: [1] También añadiría la teoría del circuito monetario en Italia y la teoría evolutiva de los negocios y el progreso tecnológico en Gran Bretaña y los EEUU, ed.

London Review of Books