La izquierda filipina: legados históricos, desafíos contemporáneos

La fragmentación y la creciente marginación de la izquierda marxista han permitido al Estado filipino gestionar con mayor confianza una ofensiva neoliberal contra la población trabajadora

La fragmentación y la creciente marginación de la izquierda marxista han permitido al Estado filipino gestionar con mayor confianza una ofensiva neoliberal contra la población trabajadora

Con raíces que se remontan al surgimiento de los movimientos obreros y campesinos filipinos a principios del siglo XX, la izquierda filipina ha evolucionado desde entonces hasta convertirse en una variedad de partidos, movimientos y organizaciones que defienden diversos programas nacionalistas, comunistas, socialistas y socialdemócratas. En su apogeo, la rebelión Huk reunió un ejército campesino de 20 000 personas en Luzón Central, lo que supuso el primer desafío significativo para la República de Filipinas poscolonial en la década de 1950. Durante el apogeo de la lucha contra la dictadura del régimen de Marcos en la década de 1980, el movimiento insurgente liderado por el Partido Comunista de Filipinas (CPP) cobró tal importancia que se convirtió casi en sinónimo del término «izquierda filipina», aunque hoy en día es solo una sombra de lo que fue.

Han surgido voces alternativas dentro de la izquierda filipina, que defino como movimientos sociales que abogan por visiones antisistémicas y poscapitalistas. Aunque estos movimientos son actualmente más pequeños de lo ideal, su potencial para lograr un cambio radical no está fuera de su alcance. Este ensayo revisa los trabajos de Reid (2000), Caouette (2004), Santos y Santos (2009), Fuller (2015), el RPM-P (2022) y Solís (2024) para contribuir a trazar la evolución de las principales corrientes de la izquierda filipina (sin analizar al Frente Moro de Liberación Nacional) y reexaminar su legado histórico y sus retos contemporáneos.

Transformación capitalista, respuestas nacionalistas

El llamado «descubrimiento» del archipiélago filipino por Fernando de Magallanes coincidió con el despegue del aun lejano capitalismo, impulsado por las conquistas coloniales europeas en África, América y Asia. Filipinas se convirtió en una de las primeras colonias europeas, lo que contribuyó a la acumulación de riqueza en las potencias coloniales, que sirvió como capital inicial para el proceso de acumulación capitalista que Karl Marx (1976) denominó acertadamente «acumulación primitiva» al final del volumen 1 de El Capital. Los colonizadores españoles impusieron un sistema feudal a los nativos, obligándoles a producir un excedente para mantener a los nuevos terratenientes y al aparato estatal colonial, lo que alimentó la resistencia anticolonial, que se manifestó en más de 200 revueltas campesinas localizadas (véase Constantino 1975).

El auge del capitalismo industrial en la Europa del siglo XIX y en las colonias norteamericanas impulsó una nueva ola de expansión colonial, en la que las potencias competían por las fuentes de materias primas, mano de obra barata y nuevos mercados. Este contexto facilitó la integración de la colonia filipina en los mercados mundiales, lo que dio lugar a una transformación desigual de la agricultura nacional. Surgió una clase capitalista nacional y una economía de plantaciones haciendadas, centrada en la exportación de cultivos comerciales como el azúcar, el tabaco y el abacá (véase Ofreneo, 1980). Este cambio también dio lugar al surgimiento del proletariado filipino, una clase social diferenciada de trabajadores asalariados en las instalaciones de molienda, los ferrocarriles, los almacenes, las fábricas, los puertos marítimos y otros lugares necesarios para facilitar el intercambio colonial de las exportaciones agrícolas (véase McCoy y De Jesus, 1982).

La centralización de la vida política, económica y cultural que acompañó a la integración en el capitalismo global fomentó un sentido de pertenencia a una única comunidad nacional dentro de la colonia. Una clase intelectual ilustrada emergente buscó inicialmente la reforma a través de la asimilación, un sentimiento reflejado en los escritos del periódico emigrado La Solidaridad (véase Schumacher 1997). Los sentimientos anticolonialistas acabaron expresándose en términos nacionales, lo que dio lugar a la Liga Filipina, orientada a la reforma, y al movimiento armado Katipunan. Esta tendencia nacionalista condujo finalmente a la revolución de 1896, que derrocó el colonialismo español. Si bien el descontento de los campesinos y la clase trabajadora alimentó la revolución, sus aspiraciones se vieron a menudo subordinadas al objetivo de liberación nacional de los terratenientes y los líderes ilustrados (véase Fast y Richardson, 1979).

Movimientos emergentes basados en clases sociales

La guerra filipino-estadounidense supuso el despliegue de 125 000 soldados estadounidenses en las islas Filipinas, lo que provocó la muerte de aproximadamente 500 000 filipinos, en su mayoría civiles. Esta brutal campaña de contrainsurgencia obstaculizó el crecimiento del movimiento nacionalista filipino. La posterior política de «asimilación benévola» de los colonizadores estadounidenses facilitó la cooptación de las clases capitalistas terratenientes e ilustradas que habían tomado las riendas de la revolución antiespañola.

Estos grupos sociales se integraron en el gobierno colonial y se beneficiaron del establecimiento de un sistema de enseñanza pública. Sus propiedades quedaron intactas, mientras que los estadounidenses profundizaron el enfoque de la economía filipina hacia la agricultura de exportación (véase San Juan 2016). Los antiguos líderes revolucionarios desviaron el espíritu nacionalista hacia una campaña de presión a favor de la independencia. Sin embargo, el espíritu de resistencia armada persistió en los diversos movimientos novecentistas que provocaron revueltas esporádicas en todo el archipiélago (véase Sturtevant 1976). En la década de 1930, el movimiento nacionalista sakdalista llevó este espíritu a una revuelta anticolonial abortada en las provincias de habla tagala que rodeaban Metro Manila (véase Terami Wada 2014).

A medida que las relaciones capitalistas se afianzaban en la sociedad filipina, surgieron movimientos más claramente basados en las clases sociales. Los trabajadores filipinos organizaron sindicatos para exigir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, así como para entablar negociaciones colectivas con una clase capitalista que prosperaba bajo el dominio estadounidense. Isabelo Delos Reyes es reconocido como el padre del movimiento obrero filipino. Tras regresar del exilio en España en 1901, Delos Reyes también trajo consigo una importante colección de libros marxistas, socialistas y anarquistas (véase Scott, 1992). En 1902, fundó la Unión Obrera Democrática (UOD), la primera federación sindical del país.

La Revolución Rusa de 1917 tuvo un impacto significativo en el movimiento obrero filipino al poner de relieve dos posiciones opuestas: la colaboración de clases y la lucha de clases. Una persona notablemente influenciada por este acontecimiento histórico fue Crisanto Evangelista, figura clave del Congreso Obrero de Filipinas (COF), que surgió como la principal federación sindical del país tras su fundación en 1913. Evangelista se vinculó a la Internacional Roja de Sindicatos y a la Internacional Comunista (COMINTERN). Finalmente, lideró una escisión de las facciones conservadoras del COF, lo que precipitó una serie de acontecimientos que resultarían decisivos para el establecimiento del movimiento comunista en el país (véase Richardson 2011).

Los disturbios agrarios también se intensificaron al romperse las relaciones clientelares entre los campesinos y los terratenientes con la profundización de la penetración capitalista en la agricultura. Uno de los grupos campesinos más destacados de este periodo fue el Katipunang Pambansa ng mga Magbubukid ng Pilipinas (Federación Nacional de Campesinos de Filipinas), afiliado a la Kresintern o Internacional Roja Campesina.

En 1932, Pedro Abad Santos fundó el Partido Sosyalista ng Pilipinas (Partido Socialista Filipino, PSP), que lideró fuertes campañas contra la opresión de los terratenientes en Luzón Central junto con su brazo campesino, la Aguman ding Maldang Talapagobra (Liga de Trabajadores Pobres). El 7 de noviembre de 1930, trabajadores filipinos radicales liderados por Evangelista fundaron el Partido Komunista ng Pilipinas (Partido Comunista Filipino, PKP). Aunque el PKP se vería obligado a pasar a la clandestinidad debido a la represión estadounidense, su formación marcó un hito importante en el desarrollo de los movimientos sociales de clase en la historia del país (véase Kerkvliet 2014).

La rebelión Huk y la cuestión de la tierra

El auge de los movimientos fascistas y su llegada al poder en potencias capitalistas industriales como Alemania y Japón durante el periodo de entreguerras llevó a la COMINTERN a promover la creación de frentes populares antifascistas. En Filipinas, este impulso llevó al Partido Comunista de los EEUU (CPUSA) a negociar la liberación de los líderes del PKP para la lucha antijaponesa y la fusión del PKP con el PSP en 1938. Tras la invasión japonesa, los campesinos de Luzón Central crearon el Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon (Ejército Popular Antijaponés, HUKBALAHAP) como brazo armado del PKP en 1942. Los Huks movilizaron la resistencia armada contra los japoneses, organizaron al campesinado como base de apoyo y aplicaron un programa de «la tierra para quien la trabaja» en las zonas que controlaban en Luzón Central (véase Lara y Morales, 1990).

El regreso de los terratenientes a los territorios Huk tras la rendición de Japón en 1945 supuso la violenta recuperación de sus tierras de manos de los Huks y sus partidarios, incluso cuando el PKP intentaba frenar los levantamientos campesinos que se estaban gestando. El PKP se centró en reactivar los movimientos legales de trabajadores y campesinos mediante la fundación del Congreso de Organizaciones Laborales (CLO) y la Pambansang Kaisahan ng mga Magbubukid (Unión Nacional de Campesinos, PKM). También esperaban canalizar las energías de su base obrera en las elecciones de 1946, para las que formaron una «Alianza Democrática» (DA) con el Partido Nacionalista, respaldando a Sergio Osmeña Sr. para la presidencia. Manuel Roxas, que venció a Osmeña, impidió que seis representantes del DA ocuparan sus escaños en el Congreso debido a su oposición a la concesión de derechos de paridad a los ciudadanos estadounidenses y a otros acuerdos desiguales con los EEUU (Nemenzo 2024).

Tras ser expulsado del Congreso, el PKP cambió de estrategia y pasó a apoyar la rebelión Huk, a la que hasta entonces se había opuesto. El partido convirtió oficialmente al HUKBALAHAP en el Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (Ejército Popular de Liberación, o HMB). Durante su apogeo a principios de la década de 1950, los Huks contaban con 20 000 combatientes armados y sembraron el miedo entre las élites de Manila. Finalmente, los Huks sufrieron una derrota militar en 1954, marcada por la rendición de Taruc. Aunque el HMB intentó expandir su influencia por todo el país, sus esfuerzos fueron en gran parte infructuosos, excepto en la isla de Panay (véase Mongaya 2024b). Los combatientes Huk restantes fueron reorganizados por el PKP en brigadas, mientras que los principales líderes se retiraron aún más a la clandestinidad.

A pesar de su derrota militar, la rebelión de los Huks tuvo el efecto de situar la cuestión de la tierra en el primer plano de la opinión pública. El Gobierno filipino combinó sus esfuerzos de contrainsurgencia, en gran medida exitosos, con una campaña anticomunista y promesas de reforma agraria para pacificar los disturbios rurales. Al mismo tiempo, los socialdemócratas (socdems) surgieron como una fuerza significativa que abogaba por tímidas reformas sociales para contrarrestar la influencia comunista entre los trabajadores y los agricultores (véase Tolosa 2011). Sin embargo, la redistribución de la tierra pasó a un segundo plano, ya que la élite gobernante se centró en facilitar el reasentamiento en las fronteras terrestres de Mindanao (véase Vellema, Borras y Lara 2011).

Democracia nacional y guerra popular

La heroica resistencia guerrillera vietnamita contra la agresión estadounidense en Indochina, combinada con el auge de los movimientos de protesta juvenil en todo el mundo y los problemas sociales sin resolver en el ámbito nacional, provocó un renovado sentimiento de malestar en Filipinas a principios de la década de 1960. El PKP reactivó organizaciones legales como Kabataang Makabayan (KM), Malayang Samahang Magsasaka (MASAKA) y Lapiang Manggagawa (LM) con la esperanza de aprovechar este resurgimiento (véase Nemenzo 2024). Esta agitación también fue paralela al creciente clamor de algunos políticos nacionalistas, como el senador Claro M. Recto, y de los capitalistas nacionales, que abogaban por el proteccionismo económico y la industrialización nacional en medio del crecimiento de las industrias locales productoras de bienes de consumo interno (véase Bello, Kinley, Elinson 1982).

En 1967, el PKP creó el Movimiento para el Avance del Nacionalismo (MAN) como frente popular destinado a conectar las organizaciones de masas del PKP con la burguesía nacionalista. Esta iniciativa buscaba promover un programa «democrático nacional» centrado en la reforma agraria y la industrialización nacional. Sin embargo, los esfuerzos del PKP por revivir los movimientos de masas, aprovechando la ola de nacionalismo, se vieron superados por una escisión en el partido entre la vieja guardia y los cuadros jóvenes liderados por José Ma. Sison, que se inspiró en el ejemplo de la revolución china. El Partido Comunista Chino, durante esta época, había comenzado a promover las «guerras populares prolongadas» (GPP) en lo que entonces se denominaba el «Tercer Mundo», en respuesta a las amenazas percibidas por el genocidio indonesio de 1965, la invasión terrestre de Vietnam por parte de EEUU y la profundización de la ruptura sino-soviética.

Sison fundó una nueva organización, el Partido Comunista de Filipinas (CPP), en 1968, junto con su brazo armado, el Nuevo Ejército Popular, en 1969. El CPP adoptó el programa democrático nacional del PKP, pero insistió en que la estrategia china de la GPP era el enfoque correcto para hacerse con el poder estatal en Filipinas. El CPP utilizó el análisis de Mao de la sociedad china de la década de 1930 para describir las condiciones en Filipinas: una economía predominantemente precapitalista, semifeudal, rural y campesina. Este análisis respaldaba una estrategia centrada en el campo, donde los insurgentes podían construir paso a paso un ejército campesino que acabaría rodeando las ciudades y tomando el poder (véase Sison 2021).

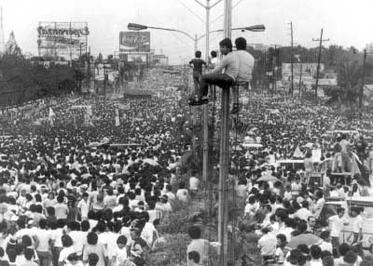

El CPP tomó la iniciativa durante este período de agitación, radicalizando a los estudiantes de la capital nacional, lo que dio lugar a importantes protestas lideradas por jóvenes en las primeras semanas de 1970, conocidas como la Tormenta del Primer Trimestre (FQS). Este tumultuoso clima de protesta se extendió más allá de la capital a otros importantes centros urbanos, incluida la ciudad de Cebú (véase Mongaya 2024a). Muchos participantes en la FQS se unieron al CPP. Se convirtieron en importantes activistas que fueron enviados a las zonas rurales para organizar las comunidades y ayudar a construir el NPA (Nuevo Ejército del Pueblo) cuando el presidente Ferdinand Marcos Sr. declaró la ley marcial el 23 de septiembre de 1972.

Por otro lado, la dirección del PKP colaboró con la dictadura de Marcos, presentándolo como un aliado antiimperialista que llevaría a cabo la reforma agraria y la industrialización nacional, lo que precipitó nuevas divisiones en el partido. El Grupo Marxista-Leninista (MLG) de Nemenzo abandonó el PKP para librar una guerra de guerrillas urbanas, pero fue inmediatamente derrotado por la dictadura. Otra facción del PKP, llamada Lapiang Komunista ng Pilipinas (Partido Comunista Filipino, LKP), se fundó en torno al veterano de Huk Bart Pasion (véase Tadem 2019).

La dictadura de Marcos y EEUU

La represión de la dictadura de Marcos empujó a la clandestinidad a los grupos de oposición de todo tipo. El régimen encarceló a decenas de miles de opositores políticos, entre ellos activistas, periodistas y políticos como el rival de Marcos, Benigno «Ninoy» Aquino Jr. (véase Thompson 1995). Una fuerza social importante que contribuyó al debilitamiento de la dictadura fue la de los secesionistas musulmanes de Mindanao y el archipiélago de Sulu. La rebelión armada liderada por el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF) desvió la atención y los recursos de la dictadura, creando así más oportunidades para los grupos antimarcosistas (véase Salomón y Mongaya 2024).

Los reformistas socialdemócratas también se vieron obligados a pasar a la clandestinidad a través de grupos como el Kapulungan ng mga Sandigan ng Pilipinas (KASAPI) y el Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas (PDSP). Los socialdemócratas, como tantas veces, pretendían establecer una «tercera fuerza» para situarse entre la dictadura y el CPP, llegando incluso a crear sus propios grupos de autodefensa, como el Movimiento de Liberación 6 de Abril y el Sandigan del PDSP (véase Tolosa, 2011).

Aunque la declaración de la ley marcial tomó inicialmente por sorpresa al CPP-NPA, especialmente a sus fuerzas urbanas, el movimiento se adaptó en gran medida a las nuevas condiciones del régimen dictatorial en 1975. Los esfuerzos por reactivar un movimiento de protesta urbano comenzaron a dar resultados prometedores con la huelga de La Tondeña el 24 de octubre de 1975, que rompió el clima de miedo creado por el régimen autoritario de Marcos. Mientras tanto, el NPA se afianzó tras sufrir reveses en sus bases guerrilleras iniciales en Luzón Central y Luzón Septentrional debido a las operaciones de contrainsurgencia «nip in the bud» (cortar el mal de raíz).

El documento del CPP de 1974 titulado «Características específicas de nuestra guerra popular» formalizó este principio clave del movimiento, con el objetivo de adaptar la estrategia militar de Mao a la naturaleza archipelágica única de Filipinas (véase Sison 2017). También hacía hincapié en la autosuficiencia, especialmente cuando el PCCh comenzó a recortar el apoyo al CPP-NPA. El PCCh había intentado contrabandear armas al NPA en dos ocasiones, pero ambos intentos --los fiascos del MV Karagatan en 1972 y del MV Andreas en 1974-- fueron un fracaso. En 1974, el PCCh comenzó a establecer un acercamiento con los EEUU, centrando su atención en la lucha contra lo que denominaba «imperialismo social soviético». Este cambio estratégico, con Mao ya enfermo, llevó al PCCh a buscar alianzas con aliados de los EEUU, entre ellos el presidente Marcos.

El marco estratégico modificado permitió al NPA ampliar con éxito su alcance a las principales islas y regiones de Visayas y Mindanao, siguiendo el principio de «operaciones descentralizadas, liderazgo centralizado». Los comités regionales del CPP trabajaron para adaptar su estrategia de guerra popular a las características únicas de sus áreas específicas de operación. Este esfuerzo, combinado con la polarización política causada por el régimen dictatorial, condujo a un mayor éxito en el avance de la lucha revolucionaria.

Sin embargo, estas adaptaciones también iniciaron una divergencia con respecto a la estrategia general. Por ejemplo, el Comité Regional de Manila-Rizal (MRRC) del CPP, al encontrar una orientación limitada en los escritos de Mao sobre las operaciones urbanas, comenzó a recurrir a los escritos de Lenin en busca de orientación. El MRRC hizo hincapié en las luchas de los trabajadores y trató de movilizar a su base urbana para disputar las elecciones a la Asamblea Nacional Provisional de 1978 en alianza con el partido liberal Laban ng Bayan (Laban). Los cuadros dirigentes del MRRC fueron sancionados por la dirección central por sus iniciativas electoralistas, que esta última percibió como un desafío a la centralidad de la lucha armada (véase Reid 2000).

La Comisión de Mindanao (Mindacom) del CPP elaboró un enfoque político-militar distinto que tenía en cuenta los cambios demográficos, incluido el crecimiento de la población urbana y la expansión del capitalismo agrario (véase Tupaz 1991). Inspirada en parte por análisis que caracterizaban el modo de producción del país como capitalista dependiente y no semifeudal, Mindacom comenzó a centrarse más en la organización dentro de las zonas urbanas. También pretendían sinergizar las movilizaciones en los entornos urbanos y rurales mediante huelgas generales conocidas como «welgang bayan» y el despliegue de guerrillas urbanas en las ciudades (véase Sibunga 1994). Estos cambios reflejaban transformaciones más amplias en la economía política, cristalizadas en la aceptación por parte de la dictadura de Marcos de las reformas de ajuste estructural de 1979, que destrozaron cualquier esperanza desarrollista que quedaba de utilizar el Estado para la industrialización.

A medida que se agravaba la crisis provocada por las políticas económicas de Marcos, la clase media comenzó a movilizarse en protestas, una respuesta que se intensificó con la agitación política que siguió al asesinato de Ninoy Aquino el 21 de agosto de 1983. El crecimiento constante del movimiento revolucionario liderado por el CPP y las crecientes protestas de la clase media se cruzaron con el creciente aislamiento y debilitamiento de la dictadura, sentando las bases para su caída.

El fraude electoral en las elecciones anticipadas del 6 de febrero de 1986 por parte de Ferdinand Marcos catalizó un levantamiento popular predominantemente de clase media en EDSA. El CPP-NPA adoptó el lema «revolución, no elecciones», que guió su decisión de boicotear las urnas, lo que finalmente los marginó durante este momento crucial y los desconectó de las principales corrientes de protesta (véase Quimpo 2016). Además, una serie de purgas sangrientas internas de cuadros y activistas del CPP sospechosos de ser agentes militares debilitaron considerablemente al partido (véase Alporha y Abinales 2023).

Debates y más escisiones

A medida que la administración de Corazón Aquino se alejaba del régimen autoritario, no solo mantuvo, sino que reforzó las reformas neoliberales iniciadas por el dictador Marcos. Aquino se comprometió a continuar con el pago de la onerosa e ilegal deuda externa contraída por el régimen anterior, lo que vinculó aún más al país a las recomendaciones de política neoliberal de liberalización comercial, desregulación, privatización y flexibilización laboral que imponían dificultades a la clase trabajadora (véase Bello 2009). Sin embargo, este mismo período, que hizo imperativa una intensificación de la lucha de clases, fue también una época de gran desorganización en el CPP-NPA, que marcó un largo declive desde su apogeo en 1985, cuando el movimiento insurgente contaba con más de 25 000 guerrilleros armados en todo el país.

El movimiento clandestino se enfrentó a su primera gran escisión tras el levantamiento popular de EDSA en 1986, que dio lugar al surgimiento del Ejército Popular de Liberación de la Cordillera. Esta escisión surgió de las diferentes opiniones sobre la prioridad que debía darse a la cuestión indígena en relación con la lucha nacional (véase Coronel Ferrer 2020). Además, los principales líderes del Comité Regional de Negros del CPP dimitieron debido a interpretaciones contradictorias del sistema de haciendas, que consideraban una institución capitalista más que feudal (véase Rutten 2008). La cúpula del CPP también inició nuevas oleadas de purgas contra presuntos agentes militares en varias regiones, en particular a través de la infame Operación Missing Link en el sur de Luzón y la Operación Olympia, que se prolongó hasta 1989 (véase De Jong 2016).

Los movimientos reformistas y las ONG surgieron para llenar el vacío creado por la desorientación y el retroceso del CPP. Entre ellos se encontraban los socialdemócratas, representados por nuevos grupos como el Pandayan para sa Sosyalistang Pilipinas (PANDAYAN), los socialistas independientes afiliados al Bukluran sa Ikauunlad ng Sosyalistang Isip at Gawa (BISIG) y la corriente popular democrática dentro de los ND. Estos grupos desempeñaron un papel crucial en la puesta en marcha del Congreso para una Reforma Agraria Popular (CPAR), que involucró al Gobierno de Aquino en debates de alto nivel y en la movilización de la centroizquierda en torno a la aprobación del Programa Integral de Reforma Agraria (CARP) de 1988.

Mientras tanto, cada vez más voces dentro del CPP-NPA se abrían a nuevos análisis de las condiciones sociales y proponían formas de lucha que consideraban más acordes con los nuevos tiempos. La Secretaría Nacional Campesina (NPS) del CPP, por ejemplo, introdujo cambios significativos para combinar las luchas populares locales con el trabajo económico con el fin de lograr beneficios concretos para las comunidades rurales, en lugar de considerar la organización campesina como un simple canal de apoyo al NPA (véase Franco y Borras, 2009).

Los debates dentro del CPP-NPA y del movimiento ND en general culminaron en una escisión en 1993, después de que Sison publicara en diciembre de 1991 el controvertido documento titulado «Reafirmemos nuestros principios básicos y rectifiquemos los errores». Sison, que ya residía en los Países Bajos, había reanudado recientemente su cargo de presidente del partido al ser liberado tras nueve años de detención durante la dictadura de Marcos. El documento de Sison se convirtió en la base de lo que sus partidarios denominaron el «Segundo Gran Movimiento de Rectificación».

Este movimiento tenía como objetivo purificar el CPP y el movimiento más amplio del supuesto «aventurerismo militar», el «insurreccionalismo urbano» y otros errores «oportunistas» y «revisionistas» que, según se afirmaba, se habían materializado durante el tiempo que Sison pasó en prisión. Hizo un llamamiento al partido y al movimiento en general para que «reafirmaran» su análisis, enmarcando a Filipinas como una sociedad semicolonial y semifeudal, la estrategia de la guerra popular prolongada y la primacía de la lucha armada (véase Liwanag 2023).

Los partidarios de Sison pasaron a ser conocidos como los «Reafirmistas» (RA), mientras que sus críticos fueron denominados «Rechazistas» (RJ). La facción RJ se dividió en dos bloques principales, que se ganaron a la mayoría de los cuadros y miembros del CPP (véase Concerned Party Organs and Units 1993). El primer grupo era la Oposición Marxista-Leninista, que pretendía establecer un nuevo movimiento revolucionario basado en las enseñanzas de Lenin. Este bloque incluía el Comité Regional de Manila-Rizal (MRRC), dirigido por Popoy Lagman; la Comisión Visayas-Grupo Permanente, dirigida por Art Tabara; y el Comité Regional Central de Mindanao (CMRC). El segundo grupo era la Oposición Democrática, que buscaba ir más allá de la doctrina leninista para crear nuevos movimientos sociales. Este bloque comprendía la mayoría dentro de la Comisión Nacional del Frente Unido (NUFC) y las organizaciones campesinas dependientes del NPS (véase Reid 2000).

La oposición marxista-leninista intentó unirse bajo un nuevo partido llamado Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa-Pilipinas (Partido Revolucionario de los Trabajadores de Filipinas, RPMP). Sin embargo, la antigua facción del MRRC se retiró de esta iniciativa y Popoy Lagman fundó su propio partido, el Partido ng Manggagawang Pilipino (Partido de los Trabajadores Filipinos, PMP), en 1999. Mientras tanto, los elementos del CMRC con sede en Mindanao también abandonaron el RPMP para formar su propio partido, el Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa-Mindanao (RPMP), en 2003. La oposición derechista se unió bajo la bandera de Siglo ng Paglaya (Siglo de la Liberación, SIGLAYA). Esta coalición se unió al BISIG, al PANDAYAN y a los popdems para crear el Partido de Acción Ciudadana Akbayan como plataforma electoral en 1998.

Mientras tanto, algunos miembros de la NUFC formaron el Partido Proletario Democrático (PPD). El MRRC se fragmentó aún más, y una facción conocida como «Bloke» fundó el Partido Marxista-Leninista de Filipinas (PMLP) en 2001. Otro grupo, liderado por Sonny Melencio, fundó el Sosyalistang Partido ng Paggawa (Partido Socialista del Trabajo, SPP). En 2002, el PMP y el SPP unieron sus fuerzas con el PPD para crear el partido PMP-merger.

Las RA mantuvieron el control sobre la mayoría de las unidades del NPA, excepto la Brigada Alex Boncayao, con sede en Metro Manila y liderada por Nilo Dela Cruz, así como la mayoría de las fuerzas del NPA en Negros y Panay. El Ejército Proletario Revolucionario (RPA) del RPMP incorporó estas últimas unidades (véase RPM-P 2022). El Comité Regional de Luzón Central se unió inicialmente a las RA durante la escisión de 1993. En 1997, se separó del CPP para formar su partido político, el Partido Marxista-Leninista de Filipinas (MLPP), junto con su brazo armado, el Rebolusyonaryong Hukbong Bayan (Ejército Popular Revolucionario, RHB), en 1998. El MLPP sostenía que Filipinas seguía siendo un país semifeudal, pero cuestionaba la primacía de la lucha armada en todo momento (véase Santos y Santos, 2010).

Realidades emergentes, nuevos imperativos

La fragmentación y la creciente marginación de la izquierda filipina han permitido al Estado filipino gestionar con mayor confianza una ofensiva neoliberal contra la población trabajadora. La revisión del Código Laboral de 1989 ha institucionalizado los planes de flexibilización laboral, socavando la seguridad en el empleo y la libertad de asociación. Además, la regionalización de los salarios mínimos ha alejado aún más al país de la consecución de un salario digno a nivel nacional. La entrada de Filipinas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y en la Organización Mundial del Comercio (GATT-OMC) en 1995 ha perjudicado aún más a la agricultura y la industria manufacturera nacionales. Desde la década de 1980, las transformaciones políticas y económicas han dado lugar a un capitalismo profundamente arraigado, que ha penetrado incluso en las zonas más remotas del país y ha barrido todos los vestigios del feudalismo. Estas nuevas realidades exigen trascender los antiguos análisis y fórmulas (véase Tadem 2025).

Sin embargo, los años noventa y dos mil también fueron testigos de importantes victorias y avances en las luchas de los trabajadores, destacando la aparición de nuevos movimientos agrarios. Entre ellos se encuentran el Demokratikong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (Movimiento Democrático Campesino de Filipinas, DKMP) y la Pambansang Ugnayan ng Nagsasariling Lokal na mga Samahang Mamamayan sa Kanayunan (Coalición Nacional de Movimientos Autónomos de la Población Rural, UNORKA). Estos movimientos desempeñaron un papel crucial en el impulso de la aplicación de la CARP, empleando lo que el antiguo director del NPS, Steve Quiambao, denominó la «estrategia bibingka», similar a la «estrategia del sándwich» latinoamericana. Este enfoque tenía como objetivo movilizar a los agricultores desde la base y, al mismo tiempo, colaborar con los funcionarios reformistas de los niveles superiores para maximizar los beneficios del CARP, abogando por la distribución de la tierra y otras ganancias tangibles para los agricultores (véase Borras 1998).

Las divisiones dentro de la izquierda radical filipina han girado principalmente en torno a las diferentes opiniones sobre la lucha de clases y las alianzas de clase, así como sobre la idoneidad de las diferentes estrategias y tácticas. Un hilo conductor dominante en este discurso es la prominencia de la fórmula «marxista-leninista» del partido vanguardista proletario que encarna nominalmente el liderazgo de la clase obrera sobre las demás clases, una política de «frente popular» que pretende unir a los movimientos obreros y campesinos con las fuerzas burguesas para formar una amplia oposición contra el «objetivo más estrecho», y la tensión entre la participación en la política electoral, por un lado, y el papel de la lucha armada, por otro. El tiempo dirá qué combinación de enfoques logra finalmente impulsar más la agenda del cambio social, pero hasta ahora los resultados han sido muy diversos y han combinado errores trágicos con modestos avances.

Podría decirse que el CPP asumió el «papel de vanguardia» en la lucha antifascista contra la dictadura de Marcos antes de entrar en un período de largo y pronunciado declive (véase Nemenzo 2024; International Crisis Group 2024). En 2001, los movimientos de izquierda radical quedaron en segundo plano frente a las fuerzas burguesas y de clase media que lideraron el derrocamiento del presidente Joseph «Erap» Estrada en el levantamiento de EDSA 2. Irónicamente, cuando las clases trabajadoras urbanas se movilizaron durante la tercera EDSA en mayo de 2001, lo hicieron para defender al presidente que la anterior revuelta de la clase media había derrocado.

Las corrientes de centroizquierda que fueron más allá del marco de la «reafirmación» se convirtieron en pioneras en la carrera por las listas de partidos con la elección de Akbayan y Sanlakas en 1998. Sin embargo, el sistema de listas de partidos también ha sido un cementerio virtual para varias formaciones políticas impulsadas por diferentes bloques de izquierda desde su creación hace unas tres décadas. En un cambio significativo, las RA se alejaron de su anterior política de «boicot» y comenzaron a participar en las elecciones de listas de partidos en 2001 con Bayan Muna (véase Quimpo 2008). En 2025, Bayan Muna fue excluido de la lista tras perder dos veces consecutivas las elecciones por listas de partidos.

Los RA se basaron principalmente en «alianzas tácticas» con las fuerzas burguesas tradicionales en sus intervenciones electorales, que consideraban secundarias frente a otras formas de lucha más decisivas. La coalición MAKABAYAN, liderada por el ND, apoyó al magnate inmobiliario Manny Villar durante su candidatura presidencial en 2010, la candidatura presidencial de Grace Poe, respaldada por el Makati Business Club, en 2016, y a la abanderada del Partido Liberal, Leni Robredo, en 2022. La alianza del CPP con el represivo régimen de Duterte en 2016 fue la conclusión lógica de este tipo de política, que recuerda la colaboración del PKP con la dictadura de Marcos. El CPP pintó a Duterte como un «aliado antiimperialista», que a su vez liberó a 20 altos dirigentes del CPP y nombró a personalidades del ND para su gabinete. La frágil alianza del CPP con Duterte duró hasta 2017, cuando este destituyó al último secretario del ND de su gabinete. Al no ofrecer una alternativa de izquierda, las RA entregaron efectivamente a los trabajadores a una extrema derecha emergente.

Si bien la izquierda se ha vuelto demasiado marginal y fragmentada en las últimas tres décadas, también hay algunos puntos positivos. En 2006, todas las corrientes de izquierda se unieron para formar la coalición Laban ng Masa (Lucha de las Masas), que, aunque de corta duración, demostró la posibilidad y el potencial de una amplia unidad de la centroizquierda. En 2022, la reencarnación de Laban ng Masa lideró una campaña electoral nacional con el líder sindical Leody De Guzman y el académico y activista Walden Bello como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. Esta histórica candidatura se convirtió en un hito, ya que fue la primera vez que la centroizquierda se presentó a las más altas cargos del país con un programa bastante socialista y antiimperialista. También han surgido nuevos movimientos agrarios que abordan la soberanía alimentaria, la justicia climática y las cuestiones medioambientales, junto con los derechos sobre la tierra y las luchas de los trabajadores.

Han surgido nuevas cuestiones en torno a la ecología, la alimentación y la reproducción social. Estas preocupaciones surgieron en medio de las transformaciones de la economía política filipina en las últimas cuatro décadas y los importantes cambios en la geopolítica mundial desde la caída de la antigua Unión Soviética. Las crisis económicas, alimentarias y climáticas que se avecinan sugieren que pueden producirse explosiones insurreccionales en el horizonte. Sin embargo, el largo declive de la izquierda ha permitido a la derecha y extrema derecha aprovechar el descontento de la clase trabajadora en su beneficio. Las fuerzas de izquierda deben reagruparse y reorientarse hacia la construcción de un poder independiente de la clase trabajadora para prepararse para las próximas contiendas revolucionarias.

----

Bibliografía

Alporha, Veronica and Abinales, Patricio. (2023). «Cruelty as Policy»: The Anti-Infiltration Campaign of the Communist Party of the Philippines. Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison.

Bello, Walden. (2009). «Neoliberalism as Hegemonic Ideology in the Philippines: Rise, Apogee, and Crisis.» Philippine Sociological Review 57: 9-19.

Bello, Walden, Kinley, David, and Elinson, Elaine. (1982). Development Debacle: The World Bank in the Philippines. San Francisco, CA: Institute for Food and Development Policy.

Borras, Saturnino Jr. (1998). The Bibingka Strategy in Land Reform Implementation: Autonomous Peasant Movements and State Reformists in the Philippines. Quezon City: Institute for Popular Democracy.

Caouette, Dominique. (2004). Persevering Revolutionaries: Armed Struggle in the 21st Century, Exploring the Revolution of the Communist Party of the Philippines [Dissertation, Cornell University].

Concerned Party Organs and Units. (1993). Study, Debate, Discussion, Summing-Up: Profound Re-Examination and Revitalization on the Crisis of Socialism, Strategy of Action and Internal Democracy. Manila: n.p.

Constantino, Renato. (1975). The Philippines: A Past Revisited. Quezon City: Renato Constantino.

Coronel Ferrer, Miriam. (2020). Region, Nation and Homeland: Valorization and Adaptation in the Moro and Cordillera Resistance Discourses. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.

De Jong, Alex. (2016). «Hunting Specters: Paranoid Purges in the Filipino Communist Guerilla Movement.» In Genocide: New Perspectives on its Causes, Courses and Consequences, Page 113-129. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Fast, Jonathan and Richardson, Jim. (1979). Roots of Dependency: Political and Economic Revolution in 19th Century Philippines. Quezon City: Foundation for Nationalist Studies.

Franco, Jeniffer. and Borras, Saturnino. (2009). «Paradigm shift: The 'September Thesis' and the rebirth of the 'Open' peasant mass movement in the era of neoliberal globalization in the Philippines.» In Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia, edited by D. Caouette and S. Turner, 206-226. London: Routledge.

Fuller, Ken. (2015). The Lost Vision: The Philippine Left 1986-2010. Quezon City: University of the Philippines Press.

International Crisis Group. (2024). Calming the Long War in the Philippine Countryside: Asia Report N338. International Crisis Group.

Kerkvliet, Benedict Tria. (2014). The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines. Ateneo de Manila University Press. First published 1977.

Lara, Francisco and Morales, Horacio. (1990). «The peasant movement and the challenge of rural democratization in the Philippines.» In The challenge of rural democratization: Perspectives from Latin America and the Philippines, ed. J. Fox, 143-162. London: Frank Cass.

Liwanag, Armando. [Sison, Jose Ma.]. (2023). The Second Rectification Movement. Paris: Foreign Languages Press.

Marx, Karl. (1976). Capital Volume 1. London: Penguin Classics. Publicado por primera vez en 1867.

McCoy, Alfred and De Jesus, Ed. (Eds.). (1982). Philippine Social History: Global Trade and Local Transformations. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Mongaya, Karlo Mikhail. (2024a). «'Seizing the Momentum': The Communist Resistance in Cebu during the Anti-Marcos Struggle, 1972-1986. Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints 72(3), 429-467.

Mongaya, Karlo Mikhail. (2024b). «Roger Felix V. Salditos and Agrarian Class Struggles in Panay Island, Philippines.» Agrarian South: Journal of Political Economy 13(1), 110-140.

Nemenzo, Francisco. (2024). «An Irrepressible Revolution: The Decline and Resurgence of the Philippine Communist Movement.» In Notes from the Philippine Underground, 54-128. Quezon City: University of the Philippines Press.

Ofreneo, Rene. (1980). Capitalism in Philippine Agriculture. Quezon City: Foundation for Nationalist Studies.

Quimpo, Nathan. (2008). Contested Democracy and the Left in the Philippines After Marcos. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Quimpo, Nathan. (2016). '«People Power» 1986 in retrospect: A conjunctural analysis.» In Remembering/Rethinking EDSA, eds. JPaul S. Manzanilla and Caroline S. Hau, 122-136. Mandaluyong City: Anvil.

Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa-Pilipinas [Revolutionary Workers Party-Philippines]. (2022). «The Philippine Left Milieu.» Marxist Internet Archive. https://www.marxists.org/history/philippines/rpmp/2022/ph-left.htm.

Reid, Ben. (2000). Philippine Left: Political Crisis and Social Change. Manila: Journal of Contemporary Asia Publishers.

Richardson, Jim. (2011). Komunista: The Genesis of the Philippine Communist Party, 1902-1935. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Rutten, Rosanne. (2008). «Regional Dynamics: Rise and Decline of the CPP-NPA in Negros Occidental. In Brokering a Revolution: Cadres in a Philippine Insurgency, edited by Rosanne Rutten, 280-346. Ateneo de Manila University Press.

San Juan Jr., E. (2016). «Philippines and Imperialism.» In The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism, 397-408. Edited by Immanuel Ness and Zak Cope. New York: Palgrave Macmillan.

Santos, Soliman and Santos, Paz Verdades. (2010). Primed and Purposeful: Armed Groups and Human Security in the Philippines. Quezon City: South-South Network for Non-State Armed Group Engagement.

Schumacher, John. (1997). The Propaganda Movement 1880-1895. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Scott, W. H. (1992). The Union Obrera Democratica: First Filipino Labor Union. Quezon City: New Day Publishers.

Sibunga, R. (1994). «Towards a New Politico-Military Strategy and Socialist Perspective for the People's Democratic Revolution in the Philippines.» Debate: Philippine Left Review 9 (March 1994): 22-45.

Sison, Jose Maria. (2021). «Philippine Society and Revolution.» In Selected Readings from the Works of Jose Maria Sison, 1-187. Paris: Foreign Languages Press. First published 1971.

Sison, Jose Maria. (2017). Specific Characteristics of Our People's War. Utrecht: Foreign Languages Press. First published 1974.

Solis, Richard. (2024). «A Brief Historical Presentation of the Philippine Left.» [lecture]. 12th Asian Regional School 2024, International Institute for Research and Education, Quezon City, 13 April-3 May.

Sturtevant, David. (1976). Popular Uprisings in the Philippines, 1840-1940. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Tadem, Eduardo. (2019). Living in Times of Unrest: Bart Pasion and the Philippine Revolution. Quezon City: University of the Philippines Press.

Tadem, Eduardo. (2025). «Agrarian Reform for the 21st Century: Beyond capitalism, towards socialism,» paper presented at the KATARUNGAN General Assembly and 17th Founding Anniversary Celebration, Quezon City, March 15-17.

Terami-Wada, Motoe. (2014). Sakdalistas' Struggle for Philippine Independence 1930-1945. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Thompson, Mark. (1995). The Anti-Marcos Struggle: Personalistic Rule and Democratic Transition in the Philippines. New Haven: Yale University.

Tolosa, Benjamin. (Ed.). (2011). Socdem: Filipino Social Democracy in a Time of Turmoil and Transition, 1965-1995. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Tupaz, Omar. [Quimpo, Nathan]. (1991). «Towards a Revolutionary Strategy of the 90s.» Debate: Philippine Left Review 1 (September 1991): 6-40.

Vellema, S., Borras S., and Lara F. (2011). «The Agrarian Roots of Contemporary Violent Conflict in Mindanao, Southern Philippines.» Journal of Agrarian Change 11(3): 298-320.

espai-marx.net