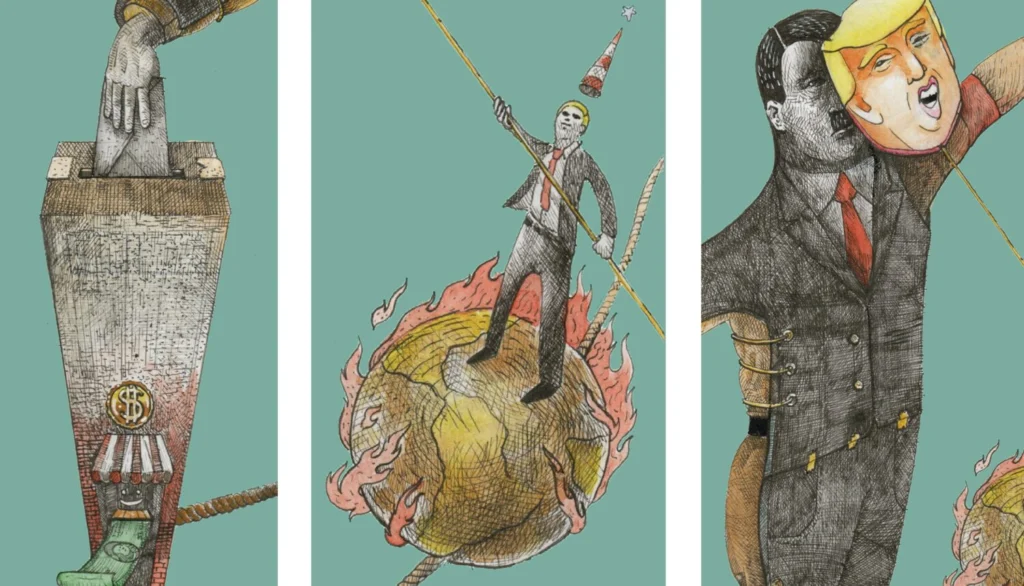

Enzo Traverso: Autoritarismo y democracia en el siglo XXI

Entrevista con Enzo Traverso, que actualiza su análisis sobre el posfascismo. Reflexiona sobre el ascenso de las nuevas derechas y la crisis global de la izquierda

Entrevista con Enzo Traverso, que actualiza su análisis sobre el posfascismo. Reflexiona sobre el ascenso de las nuevas derechas y la crisis global de la izquierda

A partir de los acontecimientos más recientes, como los desmadres de Trump en EEUU, el avance de la extrema derecha en Europa y el giro a la derecha en América Latina, el autor presenta un diagnóstico crítico de la crisis global de la izquierda y de los peligros que enfrenta un orden mundial cada vez más fragmentado. Traverso no solo profundiza en las características de las nuevas derechas, sino también en los desafíos que enfrenta la izquierda para articular una respuesta progresista capaz de contrarrestar la creciente hegemonía de la reacción.

Escribiste un libro que tuvo mucha repercusión, traducido al castellano como Las nuevas caras de la derecha, donde acuñaste el término «posfascismo». Desde entonces pasaron varios años y surgieron episodios clave vinculados al ascenso de la extrema derecha que no pudiste abordar en ese momento: el asalto al Capitolio en EEUU, el intento similar en Brasil con Jair Bolsonaro, el triunfo de Javier Milei en Argentina, el nuevo ascenso de Trump, etcétera. ¿Cómo analizás hoy la extrema derecha y el concepto de posfascismo a la luz de estos nuevos acontecimientos?

El libro del que estás hablando surgió a partir de una entrevista realizada a comienzos de 2016, durante la campaña electoral en EEUU, antes incluso del primer mandato de Trump. Luego hubo una suerte de segunda entrevista, ya después de las elecciones, hace casi diez años. Como decís, el contexto cambió de manera muy significativa, por lo que surge la pregunta lógica de qué debería cambiar respecto a la edición original de mi libro.

El marco general no lo modificaría. El concepto de posfascismo que intenté delinear en esa entrevista me sigue resultando útil para definir este fenómeno, aunque no lo considero un fenómeno cerrado, definido. Me parece que sigue siendo un fenómeno transicional, cuyo desenlace final es aún difícil de comprender o de describir con precisión. Sin embargo, no hay dudas de que muchas cosas han cambiado, y algunas tendencias que ya se podían identificar y analizar hace diez años hoy aparecen mucho más claras y, podríamos decir, consolidadas a escala global. Todos los fenómenos que mencionas lo confirman, ya sea hablando de Europa, de EEUU, de América Latina o incluso más allá.

La mutación más notable, diría yo, no es solo el fortalecimiento de la derecha radical, sino su nueva legitimidad. Lo que cambió respecto al análisis que hice hace diez años es que hoy la derecha radical se ha convertido en un interlocutor legítimo --y en muchos casos privilegiado-- de las élites dominantes a nivel global. Eso no era así hace una década. En ese momento, Trump había ganado las elecciones por sorpresa. Todos los sondeos y analistas daban por hecho que Hillary Clinton se iba a imponer, porque ella era la candidata del establishment, de las élites. Trump, en cambio, tuvo que enfrentar muchos obstáculos dentro de su propio partido, el Partido Republicano, y cuando fue elegido se lo percibía como un outsider, alguien que había ganado de forma completamente inesperada.

Si comparamos 2016 con 2025, en aquel entonces Trump firmó un solo decreto el día de su asunción. Hoy firmó decenas. En 2016 no tenía del todo claro qué hacer como presidente; hoy tiene ideas muy definidas sobre cómo actuar. Y, por supuesto, ya no es más un outsider: es el presidente de EEUU y cuenta con un aparato consolidado detrás que lo respalda. En 2016, Bolsonaro también era un outsider, y nadie podía siquiera imaginarse a alguien como Milei. Giorgia Meloni era una figura completamente marginal en la política italiana. Durante las elecciones presidenciales de Francia en 2017, lo que sorprendió a todos los observadores fue el debate televisivo entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. En ese entonces, ella apareció como alguien claramente no fiable: cuando le preguntaban qué haría con la Unión Europea o con el euro, no sabía responder de forma clara o convincente.

En resumen, la derecha radical no era vista como una opción viable por las élites. Al contrario: era observada con mucha desconfianza, tanto en EEUU como en Europa y también en América Latina. Incluso Bolsonaro no ganó como candidato directo del gran capital brasileño. Tenía apoyos dentro del Ejército y algunos sectores económicos, sí, pero el candidato a ganar seguía siendo del PT, que en ese momento aparecía como una opción mucho más sólida. En 2017, en Europa, ocurrió algo que fue vivido como una especie de trauma: el ingreso del ultraderechista Alternative für Deutschland al parlamento alemán marcó un punto de inflexión. Poco después surgió Vox en España. Y el paisaje cambió de forma significativa.

Ahora bien, ese proceso no ha sido lineal. Después del triunfo de Trump y Bolsonaro, ambos perdieron las elecciones cuatro años más tarde. En el medio vino la pandemia y la crisis económica global que trajo aparejada. En mi libro yo planteaba justamente una hipótesis en ese sentido: ¿qué pasaría si se produjera una crisis internacional? Sostenía que una crisis de esa magnitud podría transformar el posfascismo en una nueva forma de fascismo. Pero eso no fue lo que ocurrió. La crisis, en lugar de fortalecer a la derecha radical, la debilitó, porque quedó claro que era incapaz de enfrentar desafíos de esa envergadura.

Yo hablaba entonces de un doble giro. Por un lado, un giro potencialmente autoritario, con la implementación de leyes extraordinarias, un estado de excepción, que ponen en cuestión las libertades individuales y colectivas, así como los espacios de acción pública. Desde ese punto de vista, la derecha radical es el candidato ideal para manejar ese giro autoritario. Pero, por otro lado, la pandemia produjo también un giro biopolítico, con una fuerte intervención del Estado orientada a proteger a los ciudadanos definidos físicamente como cuerpos, a proteger a las poblaciones. En ese terreno, la derecha radical fracasó en todos los países. Fue un momento de retroceso y, en general, perdieron las siguientes elecciones.

Después vino una nueva oleada, la que estamos enfrentando en el presente. Entonces insisto: no se trata de un proceso lineal, pero la tendencia general es bastante clara. Esto no significa que estemos frente a un nuevo fascismo con un perfil bien definido y rasgos nítidos. Creo que aún se trata de una constelación muy heterogénea que está buscando formas de convergencia. Y aunque hoy esa nueva alianza entre el posfascismo y las élites globales es innegable, sigue estando marcada por tensiones y contradicciones. No se puede hablar todavía de un nuevo bloque histórico, en el sentido gramsciano del término. Es más una convergencia basada en intereses comunes que la constitución de un bloque.

Con el auge de la nueva derecha radical volvió con fuerza el debate sobre el fascismo, un debate que tiende a polarizarse entre quienes sostienen que, si se trata de fascismo, deberá implicar un cambio de régimen político --con elementos como el partido único o el Estado corporativo, como ocurrió en los años 1930--, y quienes argumentan que si se mantiene la vigencia formal de la democracia liberal, se trataría simplemente de una nueva versión de la derecha tradicional, con una idiosincrasia distinta.

La pregunta es si esa polarización no está mal planteada. Es decir, si los fenómenos autoritarios actuales no se parecen más bien a lo que representa la Hungría de Viktor Orbán, un régimen autoritario que se desarrolla desde dentro del marco de la democracia liberal, conservando al menos sus formas externas. Nos gustaría conocer tu opinión sobre este debate y, en particular, qué lugar le darías al modelo de Orbán, que puede pensarse como una especie de utopía política para las nuevas extremas derechas, en contraste tanto con el fascismo histórico como con las derechas convencionales.

Sí, este es un rasgo central de las nuevas derechas radicales que, como muchos otros observadores, ya había señalado hace diez años. El fascismo clásico establecía una dicotomía radical entre fascismo y democracia: se definía explícitamente como antidemocrático. Esto no solo lo teorizaban sus ideólogos, sino que también lo reivindicaban con orgullo sus líderes carismáticos. Basta recordar la famosa definición de Mussolini, que describía a la democracia como un ludus cartaceus, un simple «juego de papel». El fascismo hacía ostentación de su desprecio por la democracia. Hoy, en cambio, todos los movimientos y líderes que llamo posfascistas adoptan una retórica democrática. Todos reivindican su pertenencia al marco de la democracia liberal y se presentan incluso como sus mejores defensores. Esa retórica ha sido fundamental para su legitimación ante la opinión pública.

Marine Le Pen, por ejemplo, no solo cambió el nombre de su partido y rompió con su padre, sino que afirmó explícitamente su compromiso con las instituciones de la Quinta República y con los valores democráticos. Italia es otro caso revelador. Giorgia Meloni lidera un partido con raíces claramente fascistas. Hasta hace pocos años, ella misma reivindicaba con orgullo esa herencia. Pero desde que llegó al gobierno, abandonó cualquier apología del fascismo. No se declara antifascista, por supuesto, pero insiste permanentemente en su carácter «democrático» y en su adhesión al marco institucional vigente.

En EEUU la paradoja llega al extremo: el asalto al Capitolio en enero de 2021 se hizo en nombre de la democracia. Los manifestantes decían defender una democracia que les había sido «robada» por los demócratas. Es decir, se presentaban como los verdaderos demócratas.

Esta es una transformación fundamental: la relación de la nueva derecha radical con la democracia es completamente distinta a la del fascismo histórico. Hoy la frontera entre democracia y fascismo ya no es clara. El fascismo del siglo XXI no busca abolir las formas democráticas, sino intervenir desde dentro, erosionarlas, transformarlas desde su interior. Esta manera de desdibujar las fronteras entre fascismo y democracia crea cierta obsolescencia de las viejas categorías analíticas como las de Poulantzas, sobre las cuales volveré más adelante.

Ahora bien, hay que considerar también otra diferencia histórica que ayuda a explicar esta mutación. En los años de entreguerras, la democracia era una conquista reciente, una conquista histórica de las clases subalternas, producto --o subproducto-- de la Revolución de Octubre y de la ola revolucionaria que siguió al colapso del orden liberal decimonónico tras la Gran Guerra. Fue un período de crisis brutal, pero también de importantes avances democráticos: el sufragio universal masculino se consolidó en muchos países, en algunos las mujeres conquistaron el derecho al voto, el espacio público se transformó, emergieron nuevas formas de participación popular... En ese contexto, el fascismo apareció claramente como el enemigo de la democracia. Fue así en Italia desde los años 1920, en Alemania con la destrucción fulminante de la República de Weimar en 1933, y en la guerra civil española, que fue un enfrentamiento directo entre fascismo y democracia.

Hoy, en cambio, el contexto es completamente distinto. La democracia ya no aparece como una conquista por defender, sino más bien como una cáscara vacía. En gran parte del mundo occidental --y podríamos decir, a escala global--, la democracia se percibe como un cascarón formal, profundamente erosionado por los procesos de reificación mercantil del espacio público, por el vaciamiento de las instituciones, por una transformación estructural de la relación entre economía y política. Nadie piensa ya en la democracia como una promesa emancipadora. En EEUU, Elon Musk apoyó la campaña electoral de Donald Trump otorgándole 270 millones de dólares y luego ingresó en su administración tomando cargos cruciales. En un contexto así, nadie puede definir la democracia como garantía de igualdad, libertad y justicia.

Pero, más allá del caso de EEUU, es muy raro que se hable del fascismo como una amenaza real. Y aun en EEUU el debate sobre el «fascismo de Trump» está muy circunscrito a las élites liberales. Joe Biden y Kamala Harris, por ejemplo, lo calificaron como fascista durante la campaña, y hay discusiones en medios como el New York Times sobre este tema. Pero incluso ahí, Trump suele ser representado como un cuerpo extraño, como una anomalía que cayó desde afuera sobre la democracia norteamericana, paradigma de las democracias occidentales. Es decir que no se lo concibe como lo que en realidad es: un producto genuino de la sociedad estadounidense y también de su sistema democrático.

Y para buena parte de las clases populares, de los sectores trabajadores, la defensa de la democracia es lo último en su lista de preocupaciones. ¿Por qué habrían de considerar a Trump una amenaza para la democracia y a Biden su salvador? Esa oposición no tiene ningún sentido para ellos. Por supuesto que hay un cierto grado de ceguera ahí --Trump es una amenaza--, pero el problema es más profundo: no se puede defender la democracia identificándola con lo que existe hoy. La cuestión es qué democracia queremos defender, qué democracia queremos construir.

Porque si la democracia es solo estas instituciones vaciadas, será muy difícil movilizar un gran movimiento antifascista para defenderlas, sobre todo cuando quienes las atacan se presentan también como demócratas y dicen --con bastante razón-- que estas instituciones no funcionan. ¿Qué es lo que hay que defender? Ahí está el problema.

Señalabas que uno de los rasgos distintivos de esta nueva extrema derecha es su creciente respaldo entre las élites. En el caso de Trump, eso parece especialmente marcado: ahora tiene un control del Partido Republicano mucho más sólido que en 2016, cuenta con el respaldo de ambas cámaras, la Corte Suprema está alineada con su proyecto y buena parte de la clase dominante parece hoy mucho más afín a su figura. ¿Qué podemos esperar de este segundo mandato, tanto en el plano interno como en el escenario internacional?

Esa es una pregunta que muchos se hacen hoy pero no tiene respuesta fácil. Y, en parte, eso ya marca una diferencia importante respecto al fascismo clásico. El fascismo histórico tenía un proyecto claro: un régimen político definido, una estrategia de poder, una concepción del orden interno y del orden internacional. El fascismo italiano, por ejemplo, aspiraba a convertir el Mediterráneo en su mare nostrum, su espacio vital. El fascismo alemán tenía como objetivo el control de Europa continental y, en particular, la conquista imperial y militar del Este europeo. En España, Franco se proponía «aplastar a los rojos» y establecer una dictadura nacional-católica. Es decir, había una idea bastante coherente de régimen y de mundo.

Con Trump eso no está tan claro. Los mensajes que emite son muchas veces contradictorios, y cuesta mucho distinguir entre la pura demagogia y lo que podría entenderse como una orientación estratégica real. Dice, por ejemplo, que va a plantar la bandera de EEUU en Marte, que sería bueno anexar Groenlandia, o incluso que Canadá debería ser el próximo estado norteamericano. Cierto: detrás de eso opera un proyecto geopolítico orientado a consolidar la influencia continental de EEUU, en el marco de una redefinición de sus vínculos con China y una repliegue relativo en otros escenarios. Se trata de una ambición hegemónica que adquiere rasgos imperiales, pero que, paradójicamente, es el producto de un debilitamiento: EEUU ha renunciado a la pretensión de dominar el mundo, como lo imaginó tras el final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética.

Pero estas son especulaciones, porque no existe un proyecto claramente definido. Las líneas estratégicas de la derecha neoconservadora de Bush, hace casi veinticinco años, después del 11 de septiembre de 2001, eran más claras. Algunos ideólogos y estrategas como Robert Kagan la habían definido con precisión. Detrás de Trump hay una constelación bastante contradictoria de fascistas clásicos como Steve Bannon y neoliberales radicales como Elon Musk, los cuales se odian entre sí. Los analistas tienen dificultades para comprender la coherencia de las medidas de Trump en el comercio internacional.

Incluso cuando Trump habla en términos más clásicos --como cuando dice Make America Great Again-- el contenido de esa grandeza es ambiguo. Parece referirse a una restauración del rol de EEUU como superpotencia global, pero al mismo tiempo evita comprometerse con una política de confrontación directa, por ejemplo, con China. De hecho, busca más bien un acuerdo con China, y lo mismo con Rusia, que es aliada de China pero más débil. Trump dice que una superpotencia debe ser capaz de conquistar pero también de crear conflictos. Y ahí entran sus posiciones sobre Ucrania, donde plantea pasar la página, o sobre Medio Oriente, donde su alianza con Israel es evidente pero no necesariamente parece inclinarse por continuar la guerra de forma indefinida. Probablemente el objetivo final --en términos de su sector político-- sea la colonización completa de Gaza y Cisjordania, pero no estoy seguro de que Trump tenga como estrategia prolongar el genocidio en Gaza para llegar a ese resultado.

Lo que vemos, entonces, es un conjunto de tendencias pero sin una coherencia programática fuerte. Y eso también forma parte del contexto internacional actual. Si uno quiere buscar analogías con los años de entreguerras, una de las más claras no está tanto en la política interna sino en la situación global: la ausencia de un orden internacional estable y, en casos sistémicos, la competencia entre potencias declinantes y emergentes. En ese escenario es difícil trazar líneas claras, tanto para EEUU como para cualquier otro actor. Por eso no creo que Trump tenga hoy ideas tan claras y coherentes como las que tenía Hitler en 1933. Entre 1933 y 1941, la política del nazismo siguió una línea bastante directa. En el caso de Trump, no veo ni esa coherencia ni las condiciones para que pueda desplegar un proyecto estratégico de largo alcance.

Mencionabas como posible analogía con los años veinte o treinta el hecho de que no estamos ante una mera crisis económica o política, sino frente a una conmoción más profunda, una suerte de crisis estructural de largo alcance. En aquel entonces se trataba del colapso del orden liberal del siglo XIX; en ese marco, el ascenso del fascismo aparecía vinculado también al declive de ciertas potencias, como el de Alemania tras la I Guerra Mundial. ¿Te parece una conexión que se puede establecer también en el presente? Es decir, lo que estamos viendo hoy, con el ascenso de las nuevas extremas derechas, ¿puede estar relacionado con un proceso más amplio de declive de Occidente frente al ascenso de Asia, y especialmente de China? ¿Pensás que esa disputa geopolítica es una motivación importante --aunque quizás indirecta-- del auge de estas derechas?

No, no creo que se pueda hablar de una analogía en ese sentido. Sí se pueden hacer comparaciones, pero hay diferencias fundamentales. En los años de entreguerras, frente al colapso del orden liberal decimonónico --el capitalismo del laissez-faire, los Estados del «antiguo régimen persistente» modernizados (según la fórmula de Arno J. Mayer), instituciones representativas pero muy poco democráticas--, emergieron dos modelos alternativos que eran, en sí mismos, proyectos de civilización. Por un lado, el socialismo, con una utopía de emancipación, igualdad, revolución; por el otro, el fascismo, con su exaltación de la nación, la raza y la dominación. Ambos eran visiones del futuro, modelos integrales de sociedad que prometían transformar radicalmente la vida de las personas.

Hoy no veo nada comparable en las nuevas derechas. No hay un horizonte utópico ni un proyecto de civilización propiamente dicho. Por eso me parece útil el concepto de «posfascismo», porque estas derechas radicales son profundamente conservadoras. Su impulso no es hacia adelante sino hacia atrás: lo que buscan es restaurar un orden tradicional. Los valores que reivindican --la soberanía, la familia, la nación-- forman una especie de hilo rojo que las conecta.

Trump, por ejemplo, dice que en EEUU solo hay hombres y mujeres, niega la existencia de otras identidades de género, y presenta a las comunidades LGBTQ+ como amenazas. Es una ofensiva reaccionaria contra todo lo que signifique diversidad o derechos conquistados. Esa vuelta a lo tradicional también se manifiesta en su hostilidad frente al ambientalismo, en su rechazo a cualquier agenda global sobre el cambio climático o en su apuesta por la producción nacional frente a los acuerdos internacionales. Make America Great Again es un lema que habilita una cierta imaginación de futuro, pero es una imaginación regresiva: volver a una época en la que EEUU era fuerte, próspero y dominante. No hay en eso una propuesta nueva, sino una idealización del pasado.

En algunos casos, como el de la Argentina de Javier Milei, puede parecer que hay un intento de construir un nuevo modelo civilizacional. Milei se presenta como el arquitecto de una nueva sociedad inspirada en un neoliberalismo extremo. Pero incluso ahí, ese proyecto no es realmente nuevo. Si uno lee sus discursos y posicionamientos --hablo como observador externo, aclaro, sin conocer a fondo la situación argentina--, hay una correspondencia evidente con las ideas de Hayek. No tanto con Camino de servidumbre, el texto más conocido, sino con Derecho, legislación y libertad, donde Hayek describe una sociedad completamente regida por el mercado. Ese es el modelo que parece inspirar a Milei: un neoliberalismo autoritario (o un posfascismo neoliberal, si se quiere; se lo puede nombrar de diferentes maneras).

Lo novedoso, si acaso, es que ahora se intente llevar ese modelo hasta sus últimas consecuencias desde el Estado. En el pasado, el neoliberalismo también fue influyente de la mano de Margaret Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan en EEUU, Augusto Pinochet en Chile. Pero en esos casos el objetivo era desmantelar las conquistas del Estado de bienestar --el 'New Deal', el modelo keynesiano de posguerra--, no instaurar desde cero una sociedad «pura» de mercado. Además, muchas veces lo hicieron desde Estados que seguían siendo muy fuertes, como en el caso chileno, donde la dictadura pinochetista era un aparato hipercentralizado surgido de una contrarrevolución.

Lo que Milei pretende ahora es otra cosa: hacer del modelo neoliberal el núcleo de una nueva civilización. Pero, insisto, no es un proyecto nuevo. No es el «hombre nuevo» del fascismo clásico. Es una versión radicalizada de un modelo antropológico que ya domina el mundo global: individualismo, competencia, mercado. Para decirlo con Weber, no rompe con un determinado Lebensführung, una «conducta de vida» que es el modelo antropológico del neoliberalismo. Ese ethos no lo inventa Milei. Lo que hace es empujarlo hasta el extremo, y pretender que de ahí surja una nueva sociedad. Pero se trata de una intensificación de lo ya existente, no una alternativa histórica. Y eso, me parece, hay que tenerlo muy en cuenta. Este proyecto, ciertamente, es profundamente antidemocrático y tiene rasgos autoritarios, pero es todo lo contrario de un fortalecimiento del Estado, como lo pensaba Poulantzas en los setenta. El posfascismo no es estatalista como el fascismo histórico. Trump está desmantelando el Estado norteamericano, y esa es una gran diferencia.

Desde Jacobin venimos trabajando una hipótesis sobre la situación internacional queríamos compartir con vos para saber tu opinión. Nuestra idea es que en algún momento de la década pasada --aunque es un proceso difícil de fechar con precisión-- se produjo un cambio de ciclo político a nivel global. Si tuviéramos que elegir una fecha simbólica, sería entre 2015 y 2016, cuando se encadenan una serie de eventos muy significativos: la derrota o capitulación de Syriza en Grecia, con fuerte impacto sobre la izquierda global, y, en paralelo, el triunfo de Trump en EEUU y el Brexit en Reino Unido. También es el momento en que comienza la crisis del progresismo latinoamericano, marcada por la victoria de la derecha en Argentina y el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil.

La sensación es que a partir de ese momento se invierte el signo político del malestar generado por la crisis de 2008. Hasta entonces había cierta capacidad por parte de la izquierda para canalizar ese descontento: los indignados en Europa, las huelgas generales en Grecia, el ciclo progresista en América Latina, algo de la Primavera Árabe... Pero a partir de allí, lo que vemos es más bien el fracaso, el estancamiento o la derrota de esos procesos: el progresismo latinoamericano entra en crisis, la izquierda europea sufre un golpe muy duro, la Primavera Árabe deviene en catástrofe y la izquierda anglosajona también se estanca.

La idea, entonces, es que lo que tuvo lugar en aquel momento fue un cambio de signo global: la izquierda pasó a la defensiva en casi todos lados y la extrema derecha, a la ofensiva. ¿Coincidís?

Es una hipótesis muy interesante, y en buena medida la comparto. Le agregaría quizás un matiz. Es cierto que estamos atravesando una nueva ola --yo hablaba antes de una inflexión que se produjo en torno a la pandemia--, pero este nuevo ascenso de las derechas tiene como una de sus condiciones justamente la crisis de la izquierda en escala global. Todos los elementos que mencionas son importantes.

Diría incluso más: la parálisis y derrota de los levantamientos árabes es un momento clave, y lo que hoy ocurre en Gaza es también una de sus consecuencias más trágicas.

A eso se suma la crisis del modelo de resistencia que había aparecido en América Latina en los años 1990. No era un modelo nuevo, pero sí había un continente que representaba una forma de resistencia frente a la ofensiva neoliberal. Hoy, los actores de esa resistencia están en crisis, y eso tiene consecuencias políticas muy profundas. No me voy a extender sobre casos como Venezuela o Bolivia, pero también podríamos mencionar la derrota en Argentina con Milei, o el hecho de que en Brasil --el país más importante de la región-- la izquierda no sea capaz de proponer otra figura que no sea Lula. Eso también es un reflejo de esta crisis.

En Europa, como decís, hubo intentos importantes de recomposición de la izquierda en miras a ensayar un nuevo modelo, y Syriza y Podemos fueron los protagonistas de ese ciclo. Las expectativas que generaron fueron enormes... y lamentablemente también el impacto de su fracaso. En EEUU la situación es distinta. No hubo una derrota tan marcada, pero la relación simbiótica --y ambigua-- entre la izquierda y el Partido Demócrata genera enormes obstáculos para avanzar.

Entonces sí, la emergencia del posfascismo se apoya en esta crisis política y estratégica de la izquierda. Pero no es solo eso. Esta crisis forma parte de un proceso mucho más largo, de una secuencia de derrotas históricas acumuladas. Si tomamos una mirada de larga duración, estamos viviendo las consecuencias del cierre de un ciclo histórico, el de las revoluciones del siglo XX. Son derrotas de largo aliento, cuyos efectos siguen condicionando nuestro presente. Los retrocesos de 2015 y 2016 pertenecen a una coyuntura particular pero al mismo tiempo se inscriben en una tendencia estructural, que es la de una derrota histórica de la cual la izquierda --a escala global-- no fue capaz de salir con nuevos modelos.

Pensar una reconstrucción no es fácil, para nada. Pero me impactó mucho una intervención reciente de Bernie Sanders, en la que advirtió: «Cuidado, no debemos quedar subordinados a la agenda de Trump». Hay una tendencia a que la izquierda conteste cada punto del discurso de la extrema derecha pero dentro del marco que esa misma derecha impone. Y Sanders entonces alerta que «tenemos que hablar de lo que Trump no dice». Esa debería ser la agenda de la izquierda: una agenda social que hoy está totalmente ausente del discurso dominante.

Ahora bien, no creo que la izquierda de hoy pueda reconstruirse solamente desde el antifascismo, como ocurrió en los años treinta. Primero, porque hoy no se puede defender la democracia de la misma manera. Y segundo, porque la lucha antifascista tiene que articularse con otras dimensiones fundamentales: la cuestión social, económica, ambiental y el enfrentamiento con un modelo de sociedad neoliberal que pretende ser una civilización. Esa articulación es indispensable.

Además, el mundo global ya no es el de la primera mitad del siglo XX. El fascismo clásico tuvo su historia, pero el antifascismo de aquel entonces no era un discurso universal. No tenía legitimidad fuera de Occidente. Su vínculo con el colonialismo, el hecho de que la democracia estaba restringida al mundo occidental... todo eso lo limitaba. Hoy ocurre algo similar.

Jacobinlat